Arbeitsblatt: Knochentypen

Material-Details

Thema Mensch. Verschiedene Knochentypen und Ort

Lebenskunde

Gemischte Themen

6. Schuljahr

1 Seiten

Statistik

147938

1081

3

04.06.2015

Autor/in

Luca Fleischli

Land: Schweiz

Registriert vor 2006

Textauszüge aus dem Inhalt:

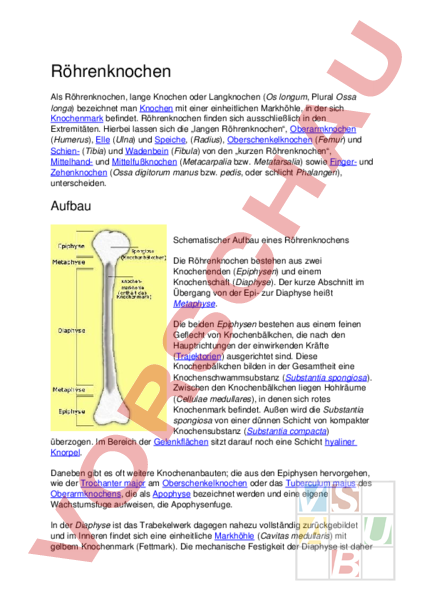

Röhrenknochen Als Röhrenknochen, lange Knochen oder Langknochen (Os longum, Plural Ossa longa) bezeichnet man Knochen mit einer einheitlichen Markhöhle, in der sich Knochenmark befindet. Röhrenknochen finden sich ausschließlich in den Extremitäten. Hierbei lassen sich die „langen Röhrenknochen, Oberarmknochen (Humerus), Elle (Ulna) und Speiche, (Radius), Oberschenkelknochen (Femur) und Schien (Tibia) und Wadenbein (Fibula) von den „kurzen Röhrenknochen, Mittelhand und Mittelfußknochen (Metacarpalia bzw. Metatarsalia) sowie Finger und Zehenknochen (Ossa digitorum manus bzw. pedis, oder schlicht Phalangen), unterscheiden. Aufbau Schematischer Aufbau eines Röhrenknochens Die Röhrenknochen bestehen aus zwei Knochenenden (Epiphysen) und einem Knochenschaft (Diaphyse). Der kurze Abschnitt im Übergang von der Epi zur Diaphyse heißt Metaphyse. Die beiden Epiphysen bestehen aus einem feinen Geflecht von Knochenbälkchen, die nach den Hauptrichtungen der einwirkenden Kräfte (Trajektorien) ausgerichtet sind. Diese Knochenbälkchen bilden in der Gesamtheit eine Knochenschwammsubstanz (Substantia spongiosa). Zwischen den Knochenbälkchen liegen Hohlräume (Cellulae medullares), in denen sich rotes Knochenmark befindet. Außen wird die Substantia spongiosa von einer dünnen Schicht von kompakter Knochensubstanz (Substantia compacta) überzogen. Im Bereich der Gelenkflächen sitzt darauf noch eine Schicht hyaliner Knorpel. Daneben gibt es oft weitere Knochenanbauten; die aus den Epiphysen hervorgehen, wie der Trochanter major am Oberschenkelknochen oder das Tuberculum majus des Oberarmknochens, die als Apophyse bezeichnet werden und eine eigene Wachstumsfuge aufweisen, die Apophysenfuge. In der Diaphyse ist das Trabekelwerk dagegen nahezu vollständig zurückgebildet und im Inneren findet sich eine einheitliche Markhöhle (Cavitas medullaris) mit gelbem Knochenmark (Fettmark). Die mechanische Festigkeit der Diaphyse ist daher von der kompakten Knochensubstanz (Substantia compacta oder Substantia corticalis) bedingt, die wie eine Hülse den Markraum umgibt. Zwischen der jeweiligen Epiphyse und der Diaphyse befindet sich bei wachsenden Individuen die Epiphysenfuge (Wachstumsfuge). Sie besteht aus hyalinem Knorpel und dient dem Längenwachstum eines Röhrenknochens. Nach dem Wachstumsabschluss verknöchert diese Epiphysenfuge und bleibt als Epiphysenlinie (Linea epiphysealis) oft bis ins Alter sichtbar. Außer an den knorpeligen Gelenkflächen ist der gesamte Knochen von der Knochenhaut (Periost) überzogen. Durch die Diaphyse tritt eine Arterie zur Blutversorgung des Knochens. Die Öffnung, an der das Blutgefäß durch den Knochenmantel tritt, bezeichnet man als Foramen nutricium, die Arteria als Arteria nutricia. Die Epiphysen haben zumeist eigene blutversorgende Arterien (Arteriae epiphyseales), die von der Arteria nutricia der Diaphyse unabhängig sind. Kurzer Knochen Handwurzelknochen Als kurze Knochen (lat. Ossa brevia, Singular Os breve) bezeichnet man in der Anatomie quadratische oder rundliche Knochen. Knochen keinen Knochenschaft (Diaphyse). Kurze Knochen bestehen größtenteils aus schwammartiger Knochensubstanz (Spongiosa), die nur von einem dünnen Mantel aus kompakter Knochensubstanz (Substantia compacta) überzogen ist. Die kompakte Knochensubstanz ist bis auf die Gelenkflächen von der Knochenhaut (Periost) umgeben. Im Gegensatz zu den Röhrenknochen besitzen kurze Zu den kurzen Knochen zählen die Knochen der Hand und Fußwurzel. Platter Knochen Als platte Knochen (Ossa plana, Singular Os planum) bezeichnet man in der Anatomie flächenartige Knochen mit einer geringen Dicke. Sie kommen z. B. am Schädel sowie als Rippen (Costae), Schulterblatt (Scapula), Brustbein (Sternum) und Beckenknochen (Ossa coxae) vor. Sie dienen dem mechanischen Schutz von inneren Organen und bieten durch ihre flächenhafte Form auch ausreichend Platz zum Ursprung und Ansatz von Skelettmuskeln. Platte Knochen bestehen außen aus kompakter Knochensubstanz (Substantia compacta) und innen aus schwammartiger Knochensubstanz (Spongiosa), in deren Zwischenräumen Knochenmark lokalisiert ist. Bei den Schädelknochen wird die Spongiosa auch als Diploë bezeichnet. Bei einigen Schädelknochen ist die Diploë stark reduziert und der somit freiwerdende Hohlraum durch Nasenschleimhaut ausgekleidet. Solche Knochen nennt man „luftgefüllte Knochen (Ossa pneumatica), die Hohlräume Nasennebenhöhlen. Sesambein Sesambein der Großzehe Ein Sesambein (lat. Os sesamoideum) ist ein kleiner Knochen, der in eine Sehne eingelagert ist und für einen zusätzlichen Abstand zum Knochen sorgt. Dadurch entsteht ein größerer Hebel für die Sehne, so dass eine geringere Kraft notwendig wird, um den mit der Sehne verbundenen Knochen zu bewegen. Zudem verhindern Sesambeine, dass Sehnen bei ihrem Verlauf über ein Gelenk durch Druckbelastung geschädigt werden. Das bekannteste und auch größte Sesambein ist die Kniescheibe, die in die Sehne des Musculus quadriceps femoris eingelagert ist. Durch diese Konstruktion kann das Kniegelenk leicht gestreckt werden, ohne dass der Oberschenkel noch mehr Muskelmasse aufweisen muss. Ein weiteres Sesambein ist das Erbsenbein, ein Handwurzelknochen, der in der Sehne des Musculus flexor carpi ulnaris liegt. Sesambeine beim Pferd: Gleichbeine (Ossa sesamoidea proximalia) zwei Stück zwischen dem Fesselbein (Os compedale) und dem Röhrbein (Os metacarpale tertium bzw. Os metatarsale tertium) Strahlbein (Os sesamoideum distale) zwischen dem Hufbein (Os ungulare) und dem Kronbein (Os coronale)