Arbeitsblatt: Dossier Lawine /Schnee

Material-Details

Dossier: Wie entsteht Schnee? Lawinenschutz, etc.

Geographie

Gemischte Themen

9. Schuljahr

11 Seiten

Statistik

165804

851

24

04.11.2016

Autor/in

Céline Küttel

Land: Schweiz

Registriert vor 2006

Textauszüge aus dem Inhalt:

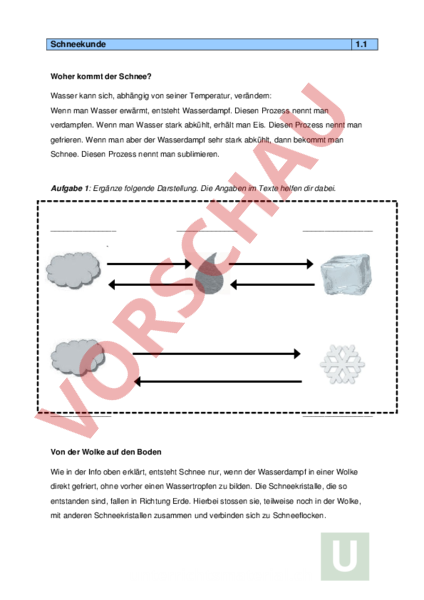

Schneekunde 1.1 Woher kommt der Schnee? Wasser kann sich, abhängig von seiner Temperatur, verändern: Wenn man Wasser erwärmt, entsteht Wasserdampf. Diesen Prozess nennt man verdampfen. Wenn man Wasser stark abkühlt, erhält man Eis. Diesen Prozess nennt man gefrieren. Wenn man aber der Wasserdampf sehr stark abkühlt, dann bekommt man Schnee. Diesen Prozess nennt man sublimieren. Aufgabe 1: Ergänze folgende Darstellung. Die Angaben im Texte helfen dir dabei. Von der Wolke auf den Boden Wie in der Info oben erklärt, entsteht Schnee nur, wenn der Wasserdampf in einer Wolke direkt gefriert, ohne vorher einen Wassertropfen zu bilden. Die Schneekristalle, die so entstanden sind, fallen in Richtung Erde. Hierbei stossen sie, teilweise noch in der Wolke, mit anderen Schneekristallen zusammen und verbinden sich zu Schneeflocken. Schneien kann es aber nur, wenn es in allen Luftschichten kalt genug ist. Tauen die Schneeflocken unterwegs auf, fallen sie als Regen auf die Erde. Gefrieren sie wieder, beginnt es zu hageln. Aufgabe 2: Markiere dir die wichtigsten Infos im obigen kleinen Text! Schneekunde 1.2 Schnee unter der Lupe Schneeflocken bestehen aus Wasser und Luft. Je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Luft verändern sich die Schneeflocken. Jede Schneeflocke hat ihre eigene Lebensgeschichte und keine sieht aus wie die andere. Eines haben jedoch alle Eiskristalle gemeinsam: Abb.: So verschieden können Eiskristalle sein Schneekristalle verändern sich Jeder Schneekristall verändert sich ständig, nachdem er auf die Erde gefallen ist. Ein ganz frischer Schneekristall ist meist sechseckig und sein Aufbau ist ziemlich kompliziert. Wie frischer Schnee, besteht auch alter Schnee aus Luft und gefrorenem Wasser, allerdings verändert sich die Struktur des Schnees mit der Zeit. Aufgabe 3: Versuche die folgende Grafik zu ergänzen. Als Hilfe dienen dir die Wörter im Kasten. Schneeumwandlung Vom zum Von zu Becher Schneekunde Körner Stern Abbauend alter Schnee Aufbauend neuer Schnee Korn Becherkristallen 1.3 Körnern Entscheidend bei Lawinen ist jedoch nicht die Schneeumwandlung an sich, sondern vor allem die Bildung von Schneedecken. Aufgabe 4: Versuche in eigenen Worten und mit Hilfe der kleinen Abbildung zu erklären, wie aus Schneekristallen eine Schneedecke entsteht. Körner mit schwacher Bindung Körner mit starker Bindung Schneedecken entstehen Eine Schneedecke gibt es überall dort, wo es schneit. Beim Schneefall kommen die Schnee flocken am Boden an und schichten sich übereinander. Jeder einzelne Schneefall während eines Winters bildet seine eigene Schicht. Diese verbindet sich je nach Temperatur und Form der Schneekristalle mehr oder weniger gut mit den alten Lagen. Eine Schneedecke kann mit einem mehrstöckigen Sandwich verglichen werden, wobei sich die Schichten während des gesamten Winters weiter verändern können. Bei diesem Schneeprofil sind die Schichten sichtbar dargestellt. Schnee ist nicht gleich Schnee Aufgabe 5: Vervollständige die folgenden Sätze. Ist es draussen ziemlich sind die Flocken eher Dieser Schnee ist sehr und lässt sich schlecht formen. Ist es dagegen (knapp unter 0C), schneit es Flocken. Mit diesem Schnee können tolle Dinge gebaut werden, da er ist. Was ist eine Lawine? 2.1 Vielleicht hast du in einem Wintersportort schon einmal eine Lawine beobachtet oder im TV einen Film über Lawinen angeschaut und dich dabei gefragt, was das eigentlich genau ist „eine Lawine. Aufgabe 1: Mache dir Gedanken zu Lawinen und versuche für dich eine Definition zu finden. Das Schweizerische Schnee und Lawinenforschungsinstitut definiert eine Lawine folgendermassen: Aufgabe 2: Fülle folgenden Lückentext aus! Wie schnell können Lawinen werden? Je nach Typ, können Lawinen über km/h schnell werden. Dies entspricht etwa der Geschwindigkeit eines Sie erreichen ausserdem einen sehr hohen . Diesen unvorstellbar grossen Kräften können nicht einmal oder standhalten. Die Bahn einer Lawine 2.2 Einen Lawinenzug, also die „Laufbahn einer Lawine, kann man, unabhängig von der Art der Lawine, in drei Gebiete einteilen: Aufgabe 3: Vervollständige folgenden Text mit dem Wissen aus dem oberen Teil. Das einer Lawine liegt meistens in Hängen (30 50 Hangneigung). Von hier aus geht die Lawine los. Sie bewegt sich bis es deutlich wird (1020). Dort kommt sie zum Manchmal laufen die Lawinen auch bis zum gegenüber liegenden Hang. An relativ flachen Hängen können sich keine Lawinen entwickeln, weil die fehlt. In bilden sich selten Lawinen, da hier meist nicht genug Schnee liegen bleibt, um eine Lawine auszulösen. Er rutscht fortlaufend ab. Lawinenarten 2.3 Nicht alle Lawinen sind gleich. Es wird grundsätzlich zwischen zwei bzw. drei Lawinenarten unterschieden. Aufgabe 4: Lese dir den folgenden Text aufmerksam durch und ergänze die Kasten (auf der nächsten Seite) mit den Informationen aus dem Text. SCHNEEBRETTLAWINE Die Schneebrettlawine ist die typische Schneesportlerlawine. Das heisst, sie wird oft von Skifahrerinnen oder Snowboardern ausgelöst. Schneebrettlawinen gehen im Bruchteil von Sekunden los. An einer Kante im gut verfestigten Schnee löst sich das Schneebrett und gleitet meist auf einer darunter liegenden Schneeschicht hangabwärts. Typisch für Schneebretter ist die scharfe Anrisskante, welche mehr als einen Meter mächtig sein kann. Die Schneebrettlawinen sind von Beginn an relativ schnell. Sie können Geschwindig keiten von bis zu 80 km/h erreichen. So schnell fährt ein Lastwagen auf der Auto bahn. Allerdings wiegen sie ein Vielfaches von diesem. Ein Schneesportler, der in solch eine Lawine gerät, hat meistens keine Chance, sich aus ihr zu befreien. STAUBLAWINE Staublawinen sind die Rennwagen unter den Lawinen. Sie werden bis zu 300 km/h schnell. Eine Staublawine kann sich aus einer Schneebrettlawine entwickeln. Wenn die Sturzbahn entsprechend steil und lang ist, vermischt sich der aufgewirbelte Schnee mit Luft. Diese riesige Schnee wolke fliesst zu Tal dabei entwickelt die Druckwelle, die sie vor sich her schiebt, eine enorme Zerstörungskraft. Zum Glück sind grosse Staublawinen relativ selten und haben somit für dich als Schneesportler eine eher geringe Be deutung. Diese Lawinen sind es aller dings, die in den Lawinenwintern 1951 und 1999 die grössten Zerstörungen in den Alpen angerichtet haben. LOCKERSCHNEELAWINE Die Lockerschneelawine startet von einem Punkt aus. Dabei wird ein einzelnes Schneekörnchen in Bewegung gesetzt, welches im Laufe seiner Bahn an andere Teilchen stößt und sie ebenfalls zum Abrutschen bringt. Dadurch nimmt die Lawine in ihrem Grundriss Birnenform an. Lockerschneelawinen sind im Vergleich zu Schneebrettern meist harmlos, da sie sich langsamer entwickeln und in der Regel nur eine dünne Schicht Schnee in Bewegung setzt. Lawinenarten Schneebrettlawine 2.4 Staublawine Lockerschneelawine Merkmale Merkmale Merkmale Skizze Skizze Skizze Lawinenbildende Faktoren 2.5 Es gibt drei Gruppierungen von Faktoren, die auf die Schneedecke einwirken und die Entstehung von Lawinen beeinflusst. Das Erkennen und Beurteilen dieser Faktoren hilft uns, das Lawinenrisiko abzuschätzen. Aufgabe 5a: Welche 3 Gruppierungen von Einflussfaktoren der Lawinenbildung gibt es? Schreibe diese in die 3 Kästchen auf dem Blockbild. Aufgabe 5b: Welche Faktoren könnten in die jeweiligen Rubriken gehören? Überlege dir, welche konkreten Einflussfaktoren die Lawinenbildung beeinflussen. Rubrik 1 Lawinenbildende Faktoren Rubrik 2 Rubrik 3 2.6 Aufgabe 6: Ihr werdet anschliessend von der Lehrperson das Lernprogramm „White Risk gezeigt bekommen. Darin werdet ihr zu den einzelnen Faktoren einige Informationen erhalten. Schreib dir zu jedem Faktor mindestens 2 wichtige Merkpunkte auf! Verhältnisse (Wetter und Schnee) Temperatur Wind Sonneneinstrahlung Niederschlag Schneedecke Gelände Hangneigung Geländeform Exposition Mensch Lawinenschutz 3.1 Lawinenschutz Gefahrenskala und Gefahrenkarte 4.1 Europäische LawinengefahrenSkala Gefahrenstufe Schneedecke LawinenAuslösewahrscheinlichkeit Auswirkungen für Verkehrs wege und Siedlungen Auswirkungen für Personen ausserhalb gesicherter Zonen Gefahrenskala und Gefahrenkarte 4.2