Arbeitsblatt: Industrialisierung

Material-Details

18-seitiges Dossier von den Anfängen bis zur Sozialen Frage

Geschichte

Neuzeit

8. Schuljahr

18 Seiten

Statistik

168753

2502

98

09.02.2017

Autor/in

Pascal Ammann

Land: andere Länder

Registriert vor 2006

Textauszüge aus dem Inhalt:

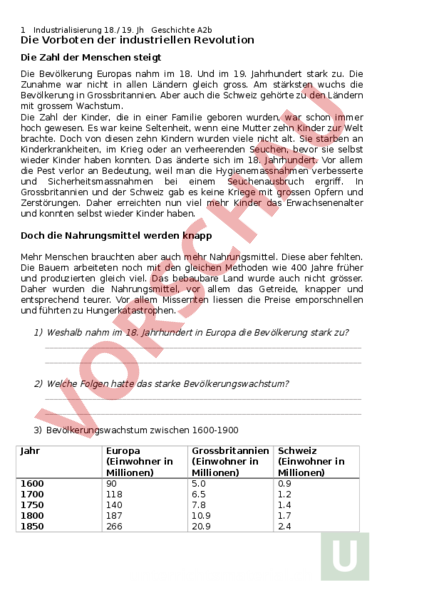

1 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b Die Vorboten der industriellen Revolution Die Zahl der Menschen steigt Die Bevölkerung Europas nahm im 18. Und im 19. Jahrhundert stark zu. Die Zunahme war nicht in allen Ländern gleich gross. Am stärksten wuchs die Bevölkerung in Grossbritannien. Aber auch die Schweiz gehörte zu den Ländern mit grossem Wachstum. Die Zahl der Kinder, die in einer Familie geboren wurden, war schon immer hoch gewesen. Es war keine Seltenheit, wenn eine Mutter zehn Kinder zur Welt brachte. Doch von diesen zehn Kindern wurden viele nicht alt. Sie starben an Kinderkrankheiten, im Krieg oder an verheerenden Seuchen, bevor sie selbst wieder Kinder haben konnten. Das änderte sich im 18. Jahrhundert. Vor allem die Pest verlor an Bedeutung, weil man die Hygienemassnahmen verbesserte und Sicherheitsmassnahmen bei einem Seuchenausbruch ergriff. In Grossbritannien und der Schweiz gab es keine Kriege mit grossen Opfern und Zerstörungen. Daher erreichten nun viel mehr Kinder das Erwachsenenalter und konnten selbst wieder Kinder haben. Doch die Nahrungsmittel werden knapp Mehr Menschen brauchten aber auch mehr Nahrungsmittel. Diese aber fehlten. Die Bauern arbeiteten noch mit den gleichen Methoden wie 400 Jahre früher und produzierten gleich viel. Das bebaubare Land wurde auch nicht grösser. Daher wurden die Nahrungsmittel, vor allem das Getreide, knapper und entsprechend teurer. Vor allem Missernten liessen die Preise emporschnellen und führten zu Hungerkatastrophen. 1) Weshalb nahm im 18. Jahrhundert in Europa die Bevölkerung stark zu? 2) Welche Folgen hatte das starke Bevölkerungswachstum? 3) Bevölkerungswachstum zwischen 1600-1900 Jahr 1600 1700 1750 1800 1850 Europa (Einwohner in Millionen) 90 118 140 187 266 Grossbritannien (Einwohner in Millionen) 5.0 6.5 7.8 10.9 20.9 Schweiz (Einwohner in Millionen) 0.9 1.2 1.4 1.7 2.4 2 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b 1900 401 37 3.31 Auf dem Land ohne Land Häufiger als früher überlebten nun mehrere Söhne ihren Vater. In manchen Gebieten wurden dann Hof und Land unter die Söhne aufgeteilt. Dadurch entstanden Bauernbetriebe, die zu klein waren, um eine Familie zu ernähren. In andern Gebieten erbte ein Sohn den ganzen Hof, während seine Brüder leer ausgingen. Diese mussten sich dann als Knechte oder Tagelöhner durchschlagen. Die Zahl der Menschen, die zwar auf dem Land wohnten, aber kein Land besassen, nahm stark zu. In die Stadt ziehen und dort ein Handwerk ausüben durfte man nicht, weil die Zünfte dies verhinderten. Dagegen begann schon im 18. Jahrhundert die Auswanderung in andere Länder, vor allem nach Nordamerika. Ein anderer Ausweg in der Not war die Heimarbeit. Heimarbeit Die Heimarbeit setzte sich vor allem in Gebieten durch, die für die Landwirtschaft nicht sehr günstig waren. In der Nähe musste eine Stadt mit Handelsbeziehungen zum Ausland sein, denn die Produkte der Heimarbeiter mussten ja irgendwohin verkauft werden. Neben der Schweiz kann die Heimarbeit vor allem in Teilen Deutschlands, Grossbritanniens und Frankreichs auf. Weitaus am verbreitetsten waren das Spinnen und Weben von Flachs, Baumwolle und Seide. Die Heimarbeiter bezogen von einem Unternehmer on der Stadt das Rohmaterial, verarbeiteten es und lieferten es wieder ab. Der Unternehmer bezahlte sie je nach der Menge und der Qualität ihrer Arbeit. Da die Bevölkerung zunahm, war der Bedarf an Stoffen für Kleider gross, sodass den Heimarbeitern die Arbeit im Allgemeinen nicht ausging. Die Bezahlung war jedoch niedrig, sodass eine Familie nur durchkam, wenn alle Angehörigen mitarbeiteten. Im Unterschied zu den Bauern besassen die Heimarbeiter kaum Vorräte oder Ersparnisse. Wenn die Lebensmittelpreise stiegen, herrschte unter den Heimarbeitern sogleich höchste Not. Um sich auch in Notsituationen selber versorgen zu können, entschlossen sich viele Heimarbeiter deshalb dazu, Kartoffeln anzupflanzen. Die Kartoffel wurde daraufhin zum Brot des armen Mannes. 4) Skizze: Rohmaterial Produktion Produkt 5) Welche Möglichkeiten hatten die besitzlosen Leute auf dem Land, um zu überleben? Die Auswirkungen der Bevölkerungszunahme 3 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b 15.Jh. Bauern 18. Jh.: Bevölkerungsteil Probleme Missernten unsicheres Einkommen Missernten, zu kleiner Ertrag Nahrungsmittelpreise Ungewissheit Technische Neuerungen revolutionieren die Arbeit Die Dampfmaschine 1) Setze die richtigen Wörter in die Lücken. Es hat 2 Wörter zu viel! Tieren Drehmaschinen Elektrizität Kohle Bergwerken Stauseen 2) Notiere dir mindestens 5 Stichwörter zum Text, damit du deinem Banknachbarn deine Erfindung erklären kannst: Die ersten neuentwickelten Maschinen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gebaut wurden und in den Fabriken zum Einsatz kamen, wurden noch mit Wasserkraft oder betrieben. Im Jahre 1769 liess sich James Watt die Funktionsweise der Dampfmaschine patentieren. Ihre Leistungskraft überstieg die bisherigen Möglichkeiten der Energiegewinnung um ein vielfaches. Sie konnte mit billiger beheizt werden und lieferte stetig eine konstante Energiemenge, mit der Förderanlagen in , Webstühle und andere neuartige Maschinen angetrieben wurden. Nun, da die Fabriken durch Dampfmaschinen unabhängig von natürlichen Antriebsmöglichkeiten waren, konnte man praktisch überall Fabriken errichten. Auch in der Landwirtschaft fanden Dampfmaschinen Verwendung: Sie trieben_ an und zogen schwere Stahlpflüge mit mehr Kraft über die Felder. Die Dampfmaschine eroberte die Welt im Sturm- bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde sie praktisch überall eingesetzt. Die Spinnmaschine 3) Setze die richtigen Wörter in die Lücken. Es hat 2 Wörter zu viel! Seidenraupen Spinnrädern „Spinning Jenny Webstühlen Wasserkraft Kleidermärkte 4) Notiere dir mindestens 5 Stichwörter zum Text, damit du deinem Banknachbarn deine Erfindung erklären kannst: Im 18. Jahrhundert wurde es in Europa immer schwieriger die Menschen mit Kleidung zu versorgen, denn die Spinn- und Webtechnik war jahrhundertelang kaum verändert worden. In Handarbeit wurde Wolle auf Spinnrädern zu Garn gesponnen und dann auf zu Stoffen verarbeitet. Im Laufe des Jahrhunderts wurde zunehmend auch Baumwolle verarbeitet, die in Europa und Nordamerika sehr gefragt war. Mit ihren alten konnten die Weber die steigende Nachfrage nicht mehr bewältigen. 1764 gelang der grosse Durchbruch. Der englische Weber James Hargreaves erfand eine Handbetriebene Spinnmaschine, die. Sie lieferte in gleicher Zeit sechzehnmal so viel Garn wie ein einzelnes Spinnrad. Ihr folgte im 4 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b Jahr 1769 die erste mit angetriebene Spinnmaschine, die einige Jahre später durch die ersten mit Dampfkraft angetriebenen Spinnmaschinen abgelöst wurde. Die Maschinen wurden immer grösser, schneller und leistungsfähiger- man benötigte immer weniger Menschen und mehr zu produzieren. Die Folgen der Dampfmaschine Der Bergbau Die Spinnmaschine Die Eisenbahn Die Landwirtschaft Fazit: 5 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b Die Arbeit in der Fabrik 1) Der nachfolgende Text gibt dir einige Informationen zur Fabrikarbeit. Lese zuerst den ganzen Text durch und markiere für die wichtige Wörter und Sätze. Beantworte danach die Fragen zum Text. Die Fabrik veränderte nicht nur die Arbeit der Menschen, sondern ihren gesamten Alltag. Der Rhythmus der Maschinen verlangte von den Arbeitenden ein neues Mass an Pünktlichkeit und gleichmässiger Arbeitsleistung. Alle hatten sich der neuen Fabrikdisziplin unterzuordnen. Auch wurde der Kampf um die Arbeitszeit wurde zu einem wichtigen Thema. Die Fabrik fasste viele Arbeitsplätze unter einem Dach zusammen. So konnte die Energie der Antriebsmaschinen am besten genutzt werden. Der neue Arbeitsplatz veränderte den Alltag der dort arbeitenden Menschen enorm. Die Arbeit war von der Maschine bestimmt. In der Fabrik stellten die Arbeiterinnen und Arbeiter kaum noch ein komplettes Werkstück her; sie waren nur noch für einen bestimmten Arbeitsgang verantwortlich. Das Prinzip der Arbeitsteilung gab es schon früher in den sogenannten Manufakturen. Aber erst in der Fabrik wurde die Arbeitsteilung zum Grundsatz der Arbeitsorganisation erhoben. Die dauernde Wiederholung gleicher Arbeitsschritte machte die Fabrikarbeit oft eintönig und langweilig. Umso mehr hatten die Menschen ausdauernd und diszipliniert zu arbeiten. Eine Pause oder ein Unterbruch wirkte sich nicht nur auf die eigene Tätigkeit aus, sondern auch auf alle nachfolgenden Produktionsschritte. Zudem hatten sich die Arbeiterinnen und Arbeiter einer strengen Fabrikdisziplin zu unterwerfen. Die Unternehmer stellten Reglemente auf, die sie in den Fabriksälen aufhängen liessen. Die Fabrikarbeit war gefährlich und ungesund. In den geschlossenen Räumen war es oft unerträglich heiss, der Feinstaub in der Luft machte das Atmen zur Qual. Die häufig frei schwingenden Teile von Maschinen konnten zu tödlichen Fallen werden. Eine kleine Unachtsamkeit, und der Arm oder ein Bein verhedderte sich darin. Oft lagen die Fabriken, die Arbeit anboten, nicht in der Nähe der Wohnungen. So mussten die Arbeiterinnen und Arbeiter jeden Morgen und jeden Abend lange Fussmärsche auf sich nehmen. Die Fabrik gestattete keine Verspätung, keine Verschnaufpause, keine Geselligkeit am Arbeitsplatz. Die Arbeitenden waren in vielerlei Hinsicht an die Fabrik gebunden. Dies hatte Auswirkungen auf alle Lebensbereiche der Menschen. 6 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b Um ihre Fabriken möglichst profitabel zu machen, dehnten die Fabrikanten die Betriebszeiten rücksichtslos aus und drückten die Löhne. Sie reduzierten auch die Zahl arbeitsfreier Tage. Gleichzeitig aber unterschieden sie streng nach Arbeits- und Freizeit. Die Fabrikarbeiter konnten sich dagegen kaum wehren, da sie auf den Lohn angewiesen waren und der Fabrikant die Arbeitsbedingungen bestimmte. Der Fabrikbesitzer lebte häufig in einer Villa unmittelbar neben dem Betrieb. Viele Fabrikanten begannen als kleine Unternehmer und gönnten sich selten einen freien Tag. Ihr fachliches Wissen über die Technik und den Handel war oft sehr gross; zudem waren auch die Arbeitstage der Fabrikanten sehr lang. Um zu Reichtum zu gelangen, handelten die Fabrikanten rücksichtslos und ausbeuterisch und entliessen ihre Fabrikarbeiter bei ungenügender Leistung oft fristlos. Einige Fabrikanten gründeten Grossunternehmen, welche bis zu mehrere tausend Arbeiter beschäftigten. 1877 regelte das erste eidgenössische Fabrikgesetz die Arbeitszeit für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken auch auf schweizerischer Ebene. Es setzte eine tägliche Höchstarbeitszeit von elf Stunden, am Samstag von zehn Stunden fest. Nach mehreren Streiks 1920 legte das Parlament die Höchstarbeitszeit in Fabriken auf 48 Stunden fest. Jede Frage bezieht sich auf einen bestimmten Abschnitt. Versuche, möglichst in deinen eigenen Worten zu antworten: 1a) Worum geht es bei der Arbeitsteilung? 1b) Warum war die Fabrikarbeit langweilig? 1c) Im Text steht, ein Unterbruch wirke sich auf andere Produktionsschritte aus. Was denkst du, wie ist das gemeint? 1d) Die Arbeit in der Fabrik war kein Zuckerschlecken. Was waren die Gefahren? 7 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b 1e) Das Fabrikgesetz von 1877 verhalf den Arbeitern zu mehr Rechten. Wie wurde neu die maximale Arbeitszeit geregelt? 1f) Wie waren die Fabrikanten gegenüber den Arbeitern eingestellt? Waren sie grosszügig oder eher geizig und rücksichtslos? Beschäftigungssektoren Schaut euch zu zweit die folgende Grafik an: 2) Welche Berufszweige nahmen zwischen 1800 und 1910 ab? Welche zu? Was könnten die Gründe dafür sein? Zunehmende Berufsfelder: Gründe: Abnehmende Berufsfelder: Gründe: Die Arbeitsbedingungen in den Fabriken 8 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b 3) Lies den Text und beantworte folgende Fragen: a) Schreibe dir Wörter heraus, die du nicht verstehst b) Nimm zwei Farbstifte und markiere die Regeln, die etwas über die Freizeitgestaltung sagen und diejenigen, welche die Arbeitszeit betreffen. c) Die damaligen Reglemente waren klar zum Nachteil der Arbeiter. Trotzdem befolgten die Arbeiter die Regeln genauestens. Lies dazu den kurzen Text unten und probiere herauszufinden, was die Gründe dafür sein könnten: Wer trödelte, zu spät zur Arbeit kam oder gar einen Tag fehlte, der wurde meistens mit Lohnkürzung bestraft. Oder er verlor seinen Arbeitsplatz, denn Arbeitssuchende gab es zuhauf. Dieses Überangebot an Arbeitskräften führte auch dazu, dass die Löhne sehr niedrig waren, denn die Unternehmer konnten die Arbeitsbedingungen alleine bestimmen. Wer dagegen aufbegehrte, wurde entlassen und durch einen anderen Arbeitssuchenden ersetzt. Gründe für das Befolgen der Regeln: d) Denkst du einige der oben genannten Regeln gibt es heute noch in Reglementen? Wenn ja, welche? 9 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b 4) Was erfahren wir in den Texten „Die Lage der Schweizerischen Fabrikbevölkerung (S.70), „Beschwerden englischer Arbeiter und „Aussage eines anderen Zeugen (Beide S. 71 über die Arbeitszeiten in den Fabriken? Tagesablauf Mann 1850 Ruhezeit Abend 1,5h Arbeitsweg 2,5h Nachtruhe 6h Ruhezeit Mittag 1h Arbeitszeit 13h 5a) Das Diagramm rechts zeigt den typischen Tagesablauf eines Fabrikarbeiters um 1850. Was fällt euch auf? 10 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b TAGESABLAUF MANN 2016 Ruhezeit Abend 4,75h Nachtruhe 8h Arbeitsweg 0,75h Ruhezeit Mittag 1h Arbeitszeit 8,5h 5b) Zum Vergleich ein Tagesablauf eines Arbeitnehmers um 2016. Welche Unterschiede siehst du? Woher können diese Unterschiede stammen? 5c) Mein eigener Tagesablauf- Fülle das untenstehende Kreisdiagramm mit Werten aus deinem eigenen Tagesablauf aus: Zeit in Schule: Schlafenszeit: Ruhezeit Abend: Schulweg: Ruhezeit Mittag: Total: 24 Teilt euch in der Zweiergruppe auf und lest je einen der beiden Texte „Fabrikarbeiterin (S. 75) und „Fabrikkind (S. 76) und fasst die beiden Texte so in drei Sätzen zusammen, dass ihr sie eurem Banknachbarn erklären könnt: 6a) Fabrikarbeiterin:_ 11 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b Fabrikkind:_ 6b) Warum waren viele Eltern daran interessiert, dass die Kinder so früh wie möglich in der Fabrik mitarbeiteten? 7) Ordne die Titel den richtigen Quellentexten zu. Ein Titel wird nicht gebraucht: Unfälle Gesundheit Arbeitsteilung Arbeitssuche „Mein Vater war Spinnmeister; er hat bis Anfang der fünfziger Jahre jeden Tag vierzehn, fünfzehn, sechzehn Stunden bei der Arbeit stehen müssenund zwar ohne jede Unterbrechung, selbst ohne Mittagspause. Ich selbst habe als Junge zwischen fünf und neun Jahren jeden Tagmeinem Vater das Mittagessen gebracht. Der Vater, völlig erschöpft, verzehrte dann sein Mittagessen an eine Maschine gelehnt oder auf einer Kiste kauernd hastig und ohne Lust, um gleich danach wieder zurück an seine Arbeit zu gehen. Mein Vater war eigentlich robust gebaut; mit 48 Jahren sah er durch die Mühen der Fabrikarbeit abgekämpft und wie ein Greis aus. „Man sieht in Manchesterauch eine grosse Anzahl verstümmelter umhergehen; dem einen fehlt der ganze oder der halbe Arm, dem andern der Fuss, dem dritten das halbe Beines ist einfach nur schrecklich. Die Fabrikanten bezahlen bei solchen Unglücken höchstens den Arzt und, wenn es sehr hoch kommt, den Lohn während der Dauer der Kur- wohin der Arbeiter später gerät, wenn er nicht arbeiten kann, ist ihnen gleichgültig. „Bei der Fabrikindustrie ist die Arbeit sehr geteilt; selten macht einer ein Erzeugnis ganz fertigWeberei, Druckerei- Solche Arbeit, bei der wir vom Ganzen jahraus, jahrein nur ein sehr kleines Teilchen und immer das Gleiche machen und zu sehen bekommen, ist sehr einförmigUnd so kann man in der Tat sagen, dass die Massen solcher Arbeiter ein sehr ödes geistiges Leben führen, weil sie im Gegensatz zum Bauern kein ganzes Stück Arbeit fertig macht. 12 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b Kinderarbeit in der Industrialisierung 1) Was sind die Haupteinsatzgebiete von Kinderarbeit während der Industrialisierung? Der nachfolgende Text gibt dir einige Informationen zur Fabrikarbeit. Lese zuerst den ganzen Text durch und markiere die wichtigen Wörter und Sätze. Setze danach für jeden Abschnitt die richtige Frage. Oft reichten die niedrigen Löhne nicht dazu aus, die ganze Familie zu ernähren. Daher mussten auch Frauen und Kinder arbeiten, damit die Familie über die Runden kommen konnte. Mitte des 19. Jahrhunderts war Kinderarbeit für viele Menschen in der Schweiz selbstverständlich. Für Kinder, die auf einem Bauernhof lebten, gehörte es zum Alltag, dass sie ihre Eltern in der Landwirtschaft unterstützten. Diese Arbeit war zwar meistens anstrengend aber abwechslungsreich. Anders war die Situation bei Arbeiterkindern. In vielen Arbeiterfamilien verdienten die Eltern zu wenig Geld, um für die ganze Familie zu sorgen können. Zudem musste der grösste Teil des Lohnes für billige Lebensmittel wie Kartoffeln aufgewendet werden- für Kleider oder Alltagsgegenstände blieb nicht viel übrig. Damit die Familie ein genügend grosses Auskommen hatte, schickten die Eltern die Kinder in die Fabrik. In Spinnereien und Webereien zum Beispiel hatten sie die Aufgabe, die zerrissenen Fäden wieder zusammenzuknüpfen. Die Arbeiten in der Fabrik waren mühselig und mit vielen Gefahren verbunden. So geschah es immer wieder, dass sich die kleinen Kinderhände in Riemen und Maschinenteilen verfingen. In vielen Betrieben mussten Kinder auch Arbeiten ausführen, für die Erwachsene zu gross waren. Sie mussten zum Beispiel durch Schornsteine klettern und oder in Bergwerken die Kohlewagen schieben. Die Arbeit im Bergwerk war hart, manchmal sah man tagelang keinen Sonnenstrahl und die Luft war schlecht. Die meisten Kinder waren an ihrem Feierabend so erschöpft, dass sie es zu Hause nicht einmal mehr ins Bett schafften sondern sich sogleich vor dem Ofen auf den Boden warfen und dort einschliefen. Teilweise wurden die Kinder in der Schweiz schon ab sechs Jahren in die Fabrik geschickt. Darunter litt selbstverständlich die Schulbildung der Kinder. Obwohl 1830 die Pflicht zum Schulbesuch eingeführt wurde, änderte sich für die Kinder nicht viel: Vor und nach der Schule mussten sie arbeiten. Zudem wurden sie nur unregelmässig von den Eltern in die Schule geschickt. Trotzdem war Kinderarbeit weit verbreitet: Für die Fabrikbesitzer waren Kinder billige Arbeitskräfte, die sich gegen die misslichen Verhältnisse in der Fabrik nicht 13 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b wehrten. Fabrikbesitzer waren zudem der Meinung, den Familien der Kinder Gutes zu tun, weil die Familien durch die Kinderarbeit dann ein zusätzliches Einkommen zur Verfügung hatten. Mit dem 1877 eingeführten Fabrikgesetz wurde Kindern unter 16 Jahren die Arbeit verboten. Jugendliche Über 16 Jahre durften nach dem neuen Gesetz höchstens 11 Stunden pro Tag arbeiten. 2a) Die Kinder gingen freiwillig in die Fabriken arbeiten Ja Nein 2b) Typische Kinderarbeiten damals waren Arbeiten in der Verwaltung und im Baugewerbe Webereien und die Arbeit im Bergwerk 2c) Welche Vorteile hatte Kinderarbeit für die Fabrikbesitzer? Kinder waren fleissiger und konnten länger arbeiten Kinder als billige Arbeitskräfte; leisteten keinen Wiederstand 2d) Was änderte sich mit dem Fabrikgesetz 1877? Kinder unter 16 Jahren durften nicht mehr arbeiten Die Kinder mussten nun noch länger in der Fabrik arbeiten 3) Schau dir folgendes Bild an und beantworte dazu die Fragen: 3a) Auf den ersten Blick: Was empfindest du? Emotionen, Erinnerungen? 3b) Was ist auf dem Bild zu sehen? Wo befinden sich Personen, Gegenstände? 3c) Welchem Zweck dient das Bild? 14 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b 3d) Glaubst du, das Bild stellt die damalige Wirklichkeit dar? 4) Unten siehst du eine Tabelle zur Entwicklung des Mindestalters für Kinderarbeit. Wie hat sich die maximale Arbeitszeit entwickelt? Wie das Mindestalter? 5) Immer mehr Kantonsregierungen in der Schweiz erkannten die Schädlichkeit der Kinderarbeit. Viele Kinder trugen schwere körperliche Schäden davon, weil ihr junger Körper für die schwere Arbeit noch nicht geeignet war. Auch Vitaminmangel und totale körperliche Erschöpfung waren weit verbreitet. Trotz des Wiederstandes der Fabrikarbeiter wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Kinderarbeit eingeschränkt. Zudem trug die technische Entwicklung zum Rückgang von Kinderarbeit bei. Viele Arbeiten, die zuvor von Kindern ausgeführt worden waren, wurden jetzt von der Maschine allein erledigt. Die Gesellschaft kam schlussendlich zur Erkenntnis, dass Kinderarbeit einzuschränken sei. Schreibe in Stichworten: Warum wurde die Kinderarbeit eingeschränkt? 15 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b Fazit: 6) Schreibe nun deinen persönlichen Tagesablauf in die Tabelle und vergleiche ihn mit dem Mädchen von 1836. Was fällt dir auf? Zeit 3-4 Uhr 12 jähriges Mädchen, 1836 Aufstehen, Ankleiden, Gang zur Fabrik 4-8 Uhr Arbeit in der Fabrik 8-8.30 Morgenbrot 8.30-12 Uhr Fabrikarbeit 12-13 Uhr Mittagessen 13-16 Uhr Fabrikarbeit 16-16.30 Uhr Abendbrot 16.30-20 Uhr Fabrikarbeit 20-21 Uhr Gang nach Hause; Total Fabrikarbeitszeit: 14 Stunden Zeit Ich, 2016 16 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b Geschichte der Verdingkinder Verdingkinder, meistens Waisen- und Scheidungskinder aus der Schweiz, wurden von 1800 bis in die 1960erJahre von den Behörden den Eltern weggenommen und Interessierten öffentlich feilgeboten. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Kinder oft auf einem Verdingmarkt versteigert. Den Zuspruch bekam jene Familie, die am wenigsten Kostgeld verlangte. Betroffene beschreiben, dass sie auf solchen Märkten „wie Vieh abgetastet wurden. In anderen Gemeinden wurden sie wohlhabenderen Familien durch Losentscheid zugeteilt. Zugeloste Familien wurden gezwungen, solche Kinder aufzunehmen, auch wenn sie eigentlich gar keine wollten. Sie wurden meistens auf Bauernhöfen wie Leibeigene für Zwangsarbeit eingesetzt, meist ohne Lohn und Taschengeld. Nach Augenzeugenberichten von Verdingkindern wurden sie häufig ausgebeutet, erniedrigt oder gar vergewaltigt. Einige kamen dabei ums Leben. Misshandlungen wurden nur sehr selten verfolgt. Wenn solche behördlich festgestellt wurden, wurde den Pflegeeltern das Recht, neue Verdingkinder zu erwerben. Die Verdingung gilt als eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren Schweizer Geschichte. Erst in den letzten Jahren griffen die Medien dieses Thema intensiver auf, nachdem es lange Zeit verdrängt worden war. Die genaue Anzahl der Verdingkinder ist unbekannt. Nach Schätzungen sind es „Hunderttausende, welche bis in die 1960er und 1970er-Jahre verdingt wurden. Vor dem Ersten Weltkrieg wurden laut dem Berner Historiker Marco Leuenberger im Kanton Bern gegen 10 Prozent aller Kinder verdingt. 1910 sollen etwa 4 Prozent aller Schweizer Kinder unter 14 Jahren verdingt worden sein, von 1,17 Millionen Kindern sind es 47.000. 7a) Was sind Verdingkinder und woher kamen sie? 7b) Bis wann wurden Verdingkinder eingesetzt? 7c) Wie konnte man ein solches Verdingkind erwerben? 17 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b Die Soziale Frage 1) Was waren die Hauptprobleme eines Arbeiters im 18. Und 19. Jahrhunderts? Tiefe Löhne, lange Arbeitstage, ungesunde Arbeitsplätze, ungenügende Nahrung und schlechte Wohnungen machten das Leben der Arbeiterinnen und Arbeiter zur Last. Ständig waren sie dem Risiko ausgesetzt, krank zu werden, oder zu verunfallen. Da Krankheits- und Unfallversicherungen fehlten, bedeutete dies für sie den Vollständigen Verdienstausfall. Trotz genügend Arbeit waren viele Menschen von Armut bedroht. Die Not der Arbeiterinnen und Arbeiter war durchaus bekannt. Sie war ein politisches Dauerthema, das Vertreterinnen und Vertreter aus allen politischen Lagern als „soziale Frage diskutierten. Einige Unternehmer nahmen die Zügel selbst in die Hand und bauten für ihre Arbeiterinnen und Arbeiter Wohnungen, gründeten Unfall- und Krankenkassen oder stellten Verpflegungsmöglichkeiten auf dem Fabrikareal zur Verfügung. Die Arbeitgeber (Fabrikanten) konnten mit diesen Mitteln auch Druck auf den Arbeitnehmer ausüben: Dieser war jetzt zu einem weitreichenden Grad vom Fabrikanten abhängig. Bei Verfehlungen drohte nicht nur der Verlust der Arbeitsstelle, sondern auch der Wohnung und subventionierten Einkaufsmöglichkeiten. Um sich gegenseitig in Not beistehen zu können, bildeten die Arbeiter erste Arbeitervereine, um eigene Kranken- und Invalidenkassen zu unterhalten. An regelmässigen Zusammenkünften konnten die Mitglieder der Arbeitervereine zudem ihre Nöte mit anderen teilen. Die Vereinsversammlungen entwickelten sich zu Treffpunkten, wo Mitglieder kulturelle Veranstaltungen besuchen, aber auch Weiterbildungen absolvieren konnten. Aus dieser Gemeinschaft heraus entstand bald das Gefühl, sich gegen Ungerechtigkeiten im Betrieb besser wehren zu können. Als wirkungsvollstes Mittel erwies sich der Streik. Während eines Streiks legten möglichst alle Beschäftigten eines Betriebes die Arbeit nieder. Damit 18 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b verursachten sie dem Unternehmer grosse Kosten, da er keine Produkte mehr zu verkaufen hatte. Die Arbeiter hofften, mit diesen Massnahmen ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen genug Druck verleihen zu können. Doch auch für die Streikenden bedeutete der Streik ein grosses Risikonicht selten entliessen Fabrikanten ihre Arbeiter nach einem Streik. Arbeitervereine organisierten sich bald zu ganzen Berufsverbänden, die die Drucker, Uhrmacher oder Schreiner repräsentierten. So entstanden die ersten Gewerkschaften. Mit Streikdrohungen, Unterschriftensammlungen und Verhandlungen versuchten sie, bessere Arbeitsbedingungen zu erzielen. Die Gewerkschaften wurden umso mächtiger, je mehr Menschen sich ihnen anschlossen. Die wachsende Kraft der Gewerkschaften und die unverändert schlechten Arbeitsbedingungen führten dazu, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter immer häufiger Streiks durchführten. 2a) Was unternahmen die Arbeitnehmer, um ihre soziale Lage zu verbessern? 2b) Was passiert während einem Streik? 2c) Wie versuchen Gewerkschaften, ihre Anliegen durchzusetzen? 2d) Findest du, Streiks sind ein gutes Mittel, seine Forderungen durchzusetzen? 19 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b Hausaufgaben: Europa kurz vor der Industrialisierung 8) Lies den folgenden Text über die vorindustrielle Zeit und notiere dir Gründe, weshalb die industrielle Revolution in England seinen Anfang nahm: Seit dem Mittelalter hatte es bis zum 18. Jahrhundert sowohl beim Erscheinungsbild der europäischen Länder als auch bei der Lebensweise der Bevölkerung kaum grosse Veränderungen gegeben. Die Landwirtschaft hatte neben dem Handel in den Städten nach wie vor eine herausragende Stellung im Lebensalltag. Nach wie vor lebte der überwiegende Teil der Menschen auf dem Land. Die Bauern bauten hauptsächlich für ihren Eigenbedarf an. Sie mussten dafür den Grundherrn, denen das Land gehörte, Lebensmittel abgeben oder Frondienst leisten. Das Leben auf dem Land war hart und voller Entbehrungen, oft brachen Hungersnöte und Krankheiten aus. Aber nach und nach verbesserten sich die Verhältnisse der Bevölkerung. Die Anbaumethoden der Bauern hatten sich seit Jahrhunderten nicht verändert. Nach wie vor betrieb man die Dreifelderwirtschaft und bestellte die Felder von Hand oder mithilfe von Ochsen. Manchmal fiel die Ernte sehr gering aus, dann hungerten die Menschen im Winter. Manchmal musste in der Not sogar das Vieh geschlachtet werden. Man nutzte anfangs des 18. Jahrhunderts ausschliesslich die natürlichen Energiequellen (Muskel-, Wind- und Wasserkraft). Es gab viele Wind- oder Wassermühlen, die Korn mahlten, Bretter sägten oder sonst genutzt wurden. Pflüge und Karren wurden von Pferden, Ochsen oder Eseln gezogen. Die täglichen Gebrauchsgegenstände wurden von Schmieden, Tischlern und anderen Handwerkern hergestellt. Zu den bedeutendsten Gewerben zählte vor allem die Stoffherstellung. Weber und Spinner arbeiteten in eigenen Werkstätten, Stofffabriken gab es noch keine. Auch die Eisenerzeugung gewann stetig an Bedeutung. Allerdings begrenzten die unzureichenden Öfen die Eisenproduktion. Neue Gewinnungsmethoden mit Hilfe von Hochöfen sollten jedoch auch dieses Problem im Laufe der nächsten Jahre beseitigen! Seit dem Ende des Mittelalters war die Bevölkerung aufgrund konstant guter Ernten stetig gewachsen. Die Sterblichkeit der Landbevölkerung ging zurück, es wurden mehr Menschen geboren als starben. Besonders England erlebte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eine regelrechte „Bevölkerungsexplosion. Das Inselreich verfügte zudem über zahlreiche wertvolle Bodenschätze wie Kohle und Eisenerz. Ausserdem war England durch seinen regen Fernhandel sehr reich. All diese Faktoren führten dazu, dass England Vorreiter einer neuen, bahnbrechenden Entwicklung wurde. Vor etwa 250 Jahren begannen die Engländer, mit Hilfe neuer Erfindungen Maschinen zu entwickeln, die zu einer allgemeinen Mechanisierung des Handwerks und der Landwirtschaft führten. Die industrielle Revolution hatte begonnen 20 Industrialisierung 18./ 19. Jh Geschichte A2b Notizen: