Arbeitsblatt: Arthur Schnitzler: Weites Land

Material-Details

Umfassendes Merkblatt zur Tragikomödie

Deutsch

Leseförderung / Literatur

12. Schuljahr

3 Seiten

Statistik

179370

747

0

02.03.2018

Autor/in

Martina Frick

Land: Österreich

Registriert vor 2006

Textauszüge aus dem Inhalt:

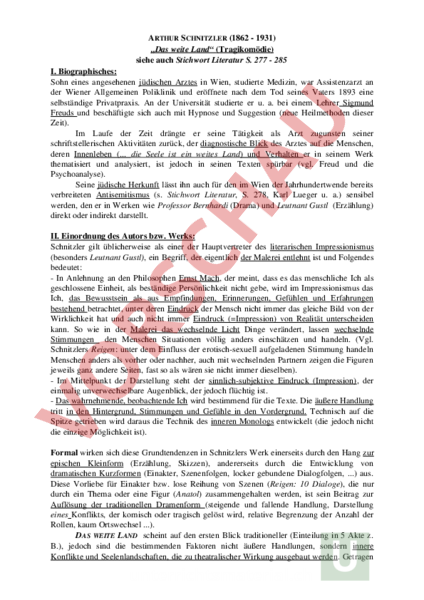

ARTHUR SCHNITZLER (1862 1931) „Das weite Land (Tragikomödie) siehe auch Stichwort Literatur S. 277 285 I. Biographisches: Sohn eines angesehenen jüdischen Arztes in Wien, studierte Medizin, war Assistenzarzt an der Wiener Allgemeinen Poliklinik und eröffnete nach dem Tod seines Vaters 1893 eine selbständige Privatpraxis. An der Universität studierte er u. a. bei einem Lehrer Sigmund Freuds und beschäftigte sich auch mit Hypnose und Suggestion (neue Heilmethoden dieser Zeit). Im Laufe der Zeit drängte er seine Tätigkeit als Arzt zugunsten seiner schriftstellerischen Aktivitäten zurück, der diagnostische Blick des Arztes auf die Menschen, deren Innenleben (. die Seele ist ein weites Land) und Verhalten er in seinem Werk thematisiert und analysiert, ist jedoch in seinen Texten spürbar (vgl. Freud und die Psychoanalyse). Seine jüdische Herkunft lässt ihn auch für den im Wien der Jahrhundertwende bereits verbreiteten Antisemitismus (s. Stichwort Literatur, S. 278, Karl Lueger u. a.) sensibel werden, den er in Werken wie Professor Bernhardi (Drama) und Leutnant Gustl (Erzählung) direkt oder indirekt darstellt. II. Einordnung des Autors bzw. Werks: Schnitzler gilt üblicherweise als einer der Hauptvertreter des literarischen Impressionismus (besonders Leutnant Gustl), ein Begriff, der eigentlich der Malerei entlehnt ist und Folgendes bedeutet: In Anlehnung an den Philosophen Ernst Mach, der meint, dass es das menschliche Ich als geschlossene Einheit, als beständige Persönlichkeit nicht gebe, wird im Impressionismus das Ich, das Bewusstsein als aus Empfindungen, Erinnerungen, Gefühlen und Erfahrungen bestehend betrachtet, unter deren Eindruck der Mensch nicht immer das gleiche Bild von der Wirklichkeit hat und auch nicht immer Eindruck (Impression) von Realität unterscheiden kann. So wie in der Malerei das wechselnde Licht Dinge verändert, lassen wechselnde Stimmungen den Menschen Situationen völlig anders einschätzen und handeln. (Vgl. Schnitzlers Reigen: unter dem Einfluss der erotischsexuell aufgeladenen Stimmung handeln Menschen anders als vorher oder nachher, auch mit wechselnden Partnern zeigen die Figuren jeweils ganz andere Seiten, fast so als wären sie nicht immer dieselben). Im Mittelpunkt der Darstellung steht der sinnlichsubjektive Eindruck (Impression), der einmalig unverwechselbare Augenblick, der jedoch flüchtig ist. Das wahrnehmende, beobachtende Ich wird bestimmend für die Texte. Die äußere Handlung tritt in den Hintergrund, Stimmungen und Gefühle in den Vordergrund. Technisch auf die Spitze getrieben wird daraus die Technik des inneren Monologs entwickelt (die jedoch nicht die einzige Möglichkeit ist). Formal wirken sich diese Grundtendenzen in Schnitzlers Werk einerseits durch den Hang zur epischen Kleinform (Erzählung, Skizzen), andererseits durch die Entwicklung von dramatischen Kurzformen (Einakter, Szenenfolgen, locker gebundene Dialogfolgen, .) aus. Diese Vorliebe für Einakter bzw. lose Reihung von Szenen (Reigen: 10 Dialoge), die nur durch ein Thema oder eine Figur (Anatol) zusammengehalten werden, ist sein Beitrag zur Auflösung der traditionellen Dramenform (steigende und fallende Handlung, Darstellung eines Konflikts, der komisch oder tragisch gelöst wird, relative Begrenzung der Anzahl der Rollen, kaum Ortswechsel .). DAS WEITE LAND scheint auf den ersten Blick traditioneller (Einteilung in 5 Akte z. B.), jedoch sind die bestimmenden Faktoren nicht äußere Handlungen, sondern innere Konflikte und Seelenlandschaften, die zu theatralischer Wirkung ausgebaut werden. Getragen ist die eigentlich spärliche Fabel durch die Konversation (auf deren Funktion später noch eingegangen wird). III. Inhalt: Tragikomödie1 in 5 Akten, 1911 erschienen und uraufgeführt. Eines der erfolgreichsten Dramen Schnitzlers, Gesellschaftsdrama aus der Endzeit der österreichischen Monarchie, eine sensible Seelenanalyse des Wiener Großbürgertums. Hauptfigur ist der Fabrikant Friedrich Hofreiter, der das komplexe Ganze (große Anzahl von Protagonisten mit jeweils verschiedenen Problemen und Konflikten) zusammenhält. Alle übrigen Personen sind mehr oder weniger auf ihn bezogen, der das Geschehen wie ein Gesellschaftsspiel auffasst und die anderen dank seiner materiellen und gesellschaftlichen Position in sein Spiel hineinzieht. I/1: Erna: . Früher dacht ich nämlich, dass Korsakow einfach sein Klavierspieler gewesen ist. Genia: Wie meinen Sie das . sein Klavierspieler? Erna: Nun, so wie der Doktor Mauer sein guter Freund ist, Herr Natter sein Bankier, ich seine Tennispartnerin, der Oberleutnant Stanzides . sein Sekundant. Genia: Oh . Erna: Wenns einmal zu so was käme (Vorausdeutung!!) . Er nimmt sich von jedem, was ihm gerade konveniert, und um das, was sonst in dem Menschen stecken mag, kümmert er sich kaum. Korsakow, Klavierspieler und Freund Hofreiters, hat Selbstmord begangen, weil dessen Frau Genia seiner Werbung nicht nachgab. Hofreiter, der Genia verdächtigt, Korsakows Geliebte gewesen zu sein, erfährt nach der Beerdigung mit Befremden, dass Genia, auch wenn sie die Folgen gewusst hätte, den Freund nicht hätte retten wollen, um der Treue zu ihrem Mann willen, der es selbst, trotz seiner Eifersucht um Genia, mit der Treue nicht so genau nimmt. Bei einer Bergtour (in die er sich vor der „Tugend seiner Frau flüchtet) beginnt er ein Verhältnis mit der jungen Erna Wahl; unterdessen wird der Fähnrich Otto Aigner der Geliebte Genias, die zu Hause zurückblieb. Hofreiter reist nach der ersten Nacht mit Erna nach Baden zurück, wo er von dem Verhältnis Genias erfährt. Aus vorgeschobenem nichtigen Anlass fordert er Otto nach einem Tennisspiel zum Duell, weniger aus verletztem Ehrgefühl als aus eitelleichtfertiger Lebensspielerei, indem er sich die gesellschaftliche Konvention (Ehre verletzt bei Duell wieder hergestellt) zu Nutze macht. Otto fällt im Duell, während Friedrich das Spiel der Gesellschaft mit ungewisser Zukunft weiterspielt. IV. Bauform des Dramas: Diese Fabel (Handlungsgerüst) des Stücks gelangt freilich auf der Bühne kaum zur Darstellung. Sie spielt sich zwischen den Akten (und zwischen den Zeilen) ab, das Geschehen bleibt verborgen hinter der Konversation. Maske und Spiel sind den Figuren notwendig geworden. Sie weichen der tieferen Einsicht oder Selbsterkenntnis aus, indem sie sich in das Spiel der Konventionen flüchten, das aus Blindheit oder Selbstschutz für das wirkliche Leben genommen wird. Das Leben als Spiel vollzieht sich in gesellschaftlich anerkannten Formen des Spielens: fleißiges Plaudern, fleißiges Spielen (Billard, Domino, Tennis, Klavier). Das Spielmotiv beherrscht das ganze Stück, jedoch gibt es begabtere und weniger begabte Spieler/innen. V. Charakterisierung der Hauptfiguren/Interpretationsansätze: Friedrich Hofreiter: souveräner Spieler, der sich weniger als alle anderen um gesellschaftliche Konventionen kümmert und deshalb auch nach Gutdünken die Spielregeln außer Kraft setzt, wenn sie sich gegen seine Wünsche oder sein Selbstbewusstsein richten. Er kritisiert an Genia, dass sie die Treue ernst nimmt und dadurch Korsakow in den Tod trieb, als sie jedoch mit Otto ein Verhältnis eingeht (ihr erstes!), macht er aus dem Spiel Ernst und duelliert sich mit dem Rivalen. 1 Eine Tragikomödie ist ein Drama, in dem sich tragische und komische Elemente verbinden und die Doppelgesichtigkeit von Leben und Welt sichtbar machen. Genia Hofreiter kann dem oberflächlichem Spiel keine Wahrheit oder Unterhaltung abgewinnen (spielt nie Tennis!), beherrscht aber auch die Spielregeln nicht so wie die anderen Sie versucht sich aufgrund der Erfahrung mit Korsakows Tod und Friedrichs Reaktion auf einem Terrain, das ihr eigentlich nicht entspricht und so auch in der Katastrophe endet, nicht zuletzt jedoch weil Friedrich unfair spielt (seine Spielregeln gelten offenbar nicht in Bezug auf Genia!). Doktor Mauer ist eine Genia verwandte Figur, die nicht mehr spielt. So ist er auch nicht zufällig Arzt, was eine gewisse Achtung vor dem Leben und den Menschen voraussetzt. Er selbst sagt gegenüber Erna, die ihn davor warnt, sich zu früh und ernsthaft auf sie einzulassen (II. Akt): Diese freundliche Mahnung kommt leider zu spät. Ich kann natürlich nicht leugnen, dass ich wie alle Männer und so weiter . Aber ich habe Schluss gemacht. Ich bin nämlich kein Freund von Herzensschlampereien. Da würd ich mir zuwider werden. Frau MeinholdAigner war nicht bereit die Spiele ihres Mannes Dr. Aigner zu akzeptieren. Im Gegensatz zu Genia ist sie kompromissloser. Auffällig ist, dass sie als einzige professionelle Spielerin (Beruf!) weiß, wann sie spielt und wann nicht, nämlich beruflich, aber nicht privat. Der Preis dafür ist ihre Scheidung und ihr Alleinsein. Das unprofessionelle, falsche bzw. inkonsequente Spiel einiger Figuren, die ihre Rollen tauschen, wie es ihnen beliebt, wird auch von Dr. Mauer kritisiert: Liebe dies leerer Spiel ?! Ja, wenn es so wäre! Ich versichere Sie, Genia, nicht das geringste hätt ich einzuwenden gegen eine Welt, in der die nichts anderes wäre als ein köstliches Spiel . Aber dann . dann ehrlich, bitte! Ehrlich bis zur Orgie . Das ließ ich gelten. Aber Ineinander von Zurückhaltung und Frechheit, von feiger Eifersucht und erlogenem Gleichmut von rasender Leidenschaft und Lust, wie ich es hier sehe, das find ich trübselig und grauenhaft . Der Freiheit, die sich hier brüstet, der fehlt es am Glauben an sich selbst. Darum gelingt ihr die heitre Miene nicht, die sie so gerne annehmen möchte . darum grinst sie . wo sie lachen will. (Vergleiche dazu auch die Thematisierung leerer Lust, die die Menschen trennt bzw. missbraucht, statt sie zu verbinden oder Nähe zu erzeugen im Reigen). Mauer kritisiert also das Spiel nicht an sich, nicht den Verstoß gegen übliche Moral vorstellungen, sondern das Benutzen von Menschen für seine eigenen Spiele, ohne Rücksicht auf dieselben sowie das bewusste oder unbewusste Verdrängen(wollen) der unleugbaren Ernsthaftigkeit mancher Situationen. Die Frage, inwieweit die Menschen überhaupt fähig sind, ein solch ehrliches „Spiel zu leben, wirft auch Direktor Aigner Friedrich gegenüber auf: Seele Warum ich sie (Anm.: seine Frau) betrogen habe . Sie fragen mich? Sollt es Ihnen noch nicht aufgefallen sein, was für Anbetung für die eine und Verlangen nach einer anderen oder nach mehreren. Wir versuchen wohl Ordnung in uns zu schaffen, so gut es geht, aber diese Ordnung ist doch nur etwas Künstliches . Das Natürliche . ist das Chaos. Ja mein guter Hofreiter, die . ist ein weites Land, wie ein Dichter es einmal ausdrückte . Es kann übrigens auch ein Hoteldirektor gewesen sein. (III. Akt) Dass diese Spiele nicht so harmlos sind, zeigt sich darin, dass als latente Tragik hinter dem Spiel der Tod lauert (Korsakow, Otto, Bernhaupt). Auch die Einsamkeit mancher Figuren, die durch noch so viel Gesellschaft(sspiele) nicht aufgehoben werden kann (Hofreiter, Aigner, .) ist letztlich eine Form von Tod. VI. Sprache: Auf sprachlicher Ebene drückt sich der spielerische Umgang mit dem Leben in Form der sogenannten Konversation aus, die zur wahrhaftigen Mitteilung untauglich ist. Nur selten kommt es durch die Sprache zu einem echten Austausch von Gedanken und Gefühlen, zu Erkenntnis oder Annäherung/Verständnis zwischen den Figuren, da diese die Sprache missbrauchen, sie als Instrument unverbindlichspielerischen Scheins benutzen, auch dort wo es um eigentlich Ernsthaftes geht. Darin drückt sich auch Schnitzlers Sprachskepsis (Verlust des Glaubens an die Sprache als Instrument echter Kommunikation) aus, dass er in seinem Stück eine Sprache verwendet, die mehr verdeckt als ausdrückt. Trotzdem geben sich die Figuren durch ihr Sprechen zu erkennen, selbst wenn sie sich hinter den Worten verbergen möchten. VII. Wichtige andere Werke desselben Autors: Anatol (dramatische Skizze in 7 Episoden mit gemeinsamer Hauptfigur, 1893) Fräulein Else (Erzählung, die ausschließlich Wahrnehmungen und Gefühle der Hauptperson wiedergegeben, innerer Monolog, sehr modern) Liebelei (siehe „Stichwort Literatur) Drama, in dem das Klischee vom „süßen Mädel demaskiert wird. Professor Bernhardi (Drama um einen Arzt und dessen Moral oder Unmoral; Antisemitismus)