Arbeitsblatt: Arbeitsdossier Mundart und Dialekte

Material-Details

Leseverständnisse, Hörverständnisse, weitere Aufgaben zum Thema Mundart und Dialekte

Deutsch

Anderes Thema

9. Schuljahr

33 Seiten

Statistik

190917

2797

118

04.10.2019

Autor/in

Kathrin Wyss

Land: Schweiz

Registriert vor 2006

Textauszüge aus dem Inhalt:

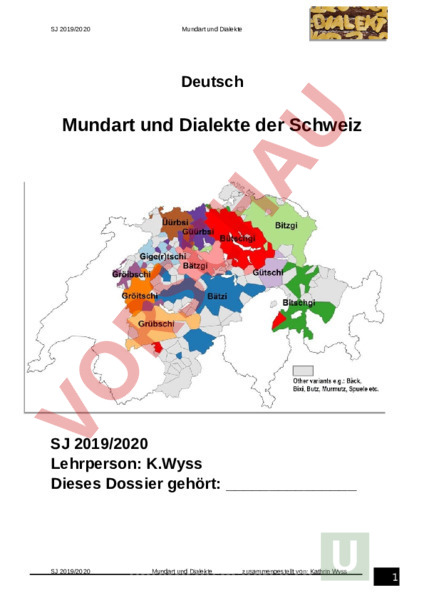

SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Deutsch Mundart und Dialekte der Schweiz SJ 2019/2020 Lehrperson: K.Wyss Dieses Dossier gehört: SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 1 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Mundart Dialekte erkennen Aufgabe 1 Erstelle ein Mindmap mit Begriffen, die du mit dem Thema Mundart verbindest. Mundart Aufgabe 2 Beantworte die Fragen. a) Schreibst du in Mundart? Wenn Ja: Warum? . . . b) Wenn Nein: Welche Wörter schreibst du in Hochdeutsch? Warum? . . c) Verwendest du auf anderssprachige Wörter? Wenn Ja: Wie schreibst du diese? . . d) Verwendest du Sonderzeichen? Wenn Ja: Welche? Warum verwendest du sie? . . . SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 2 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte e) Was fällt dir auf, wenn du die Rechtschreibung betrachtest? . . . f) Verwendest du Satzzeichen? Wenn ja, welche? . . . Aufgabe 3 Lies nun die unten abgebildete Karikatur. Beantworte dazu die untenstehenden Fragen. a) Beschreibe die Karikatur. . b) Erkläre die Karikatur. . . . c) Formuliere deine Meinung zur Karikatur. SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 3 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte . Aufgabe 4 Versuche durch Raten die Bedeutung den Dialektwörtern zuzuordnen. Dialekte sind wie eine Geheimsprache für jeden Kanton Am Dialekt lässt sich in der Regel die Herkunft eines Sprechers feststellen. Heute ist dies allerdings schwieriger als früher, da viele Leute nicht mehr ihr ganzes Leben an einem Ort verbringen. Erkennen, woher jemand kommt, ist ein witziges Ratespiel. Es gibt in diesem Zusammenhang aber auch ernsthafte Anwendungen, z.B. wenn der Dialekt in einem gerichtlichen Verfahren als Indiz oder Beweismittel dient. Bei anonymen Anrufen kann manchmal am Dialekt gezeigt werden, dass die Tonaufnahme von einer bestimmten Person stammt. Appenzeller Dialekt Walliser Dialekt Mektig Gülle Guttra Kühlschrank Bläss Lutsch-Bonbon Grüsch Frosch Muskelkater Schmetterling Hagelkorn unruhiger Mensch Schmetterling Meije junger Knabe Schriibi Frühling Bettflasche Zockebolle Butter Geifetsch Flasche Bschötti Ohrfeige Pusset Morgennebel Chluppeli kleines Süssgebäck Pfiffoltra Schreibstift Flickflaude Wäscheklammer Frontag Kinderwagen Schmalz Mittwoch Frigor Blumen Fegnescht Appenzeller Ustag Donnerstag Flattere Chröömli Wedegehnte Zibolle Hopschil Botsch Sennenhund Basler Dialekt Berner Dialekt Baareblii Polizist Giel Butter Fazenettli Hundedreck Anke Honig Bleistift Mädchen Ditti Kleinkind Müntschi Arbeit Guggummere Taschentuch Grüessech Zwiebel Taschenuhr Abfall Mammeditti Regenschirm Aahou Junge Gluggsi Puppe Zibele Spinnwebe Geleretli Hundskaigel SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Aabe Spinnhuppele zusammengestellt von: Kathrin Wyss 4 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Gläpper verwöhntes Kind Modi Abend Buschi Salatgurke Ghüder Grüss euch Ryssbley Ohrfeige Büez Kuss Schugger Schluckauf Hungg Brotanschnitt Aufgabe 5 Mundart – Quiz: Kreuze die richtige Antwort an. Versuche zudem herauszufinden aus welchem Dialekt die Begriffe stammen. a) b) c) d) e) f) g) Bousmi Rösti Brotkümel Blume Brokkoli Tröpsli Keks Bonbon Tropfen Lollipop Chrömli Kirsche Apfel Chromstahl Keks Zuggerpflymli Pflaume Reineclaude Zug Rohrzucker Glöpfer Lastwagen Bratwurst Cervelat Orange Fazonettli Handtasche Bonbon Traube Taschentuch Schnuuzneedli Rasierer Taschentuch Vanilleglacé Schneeschaufel SJ 2019/2020 h) Mutsch Brotanschnitt Kuss Brötchen Stein i) Furgga Birne Schaufel Mehl Gabel j) Häppera Birne Kartoffel Essiggurke Milch k) Häpööri Stabmixer Kartoffel Haarbürste Erdbeere l) Färlimora Fruchtsalat Nussgipfel Mutterschwein Bratwurst m) Por Schwein Eintopf Püree Lauch n) Broud Schweinsbraten Mehl Griessbrei Brot Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 5 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Dialekte erkennen Aufgabe 6 Der Skirennfahrer Silvano Beltrametti ist seit seinem Unfall am 8. Dezember 2001 querschnittgelähmt. Aus der ganzen Schweiz hat er Mails mit Grüssen und guten Wünschen bekommen. Aus welchem Kanton stammen sie? Hallo Silvano, ig wet mi dene vilnä guete Wünsch wo du bis jetzt scho hesch übercho aschliesse. No einisch aues, aues Guete e liebe Gruess vor Manuela. salü silvano. ich hoffu, dass diär bald wider besser geit. Verliär dis Ziel niä üs dä öigu! grüäss Sali Silvano Ich glaibä fescht dass Dui das Schicksal uberstah chasch! Ich weiss dass Dui das mit deynärä Chraft schaffä chasch! Ich winschä Diär ouäs Gueti uf deym weytärä Läbäswäg! Liäbä silvano weiss, dass du ganz starchi persönlichkeit bisch und da wirsch schaffe. wünsch der uuu vill chraft, Liaba Silvano! I wünscha diar, dass all dini andara Träum wo am Samstig nid zerstört worda sind, mögend in Erfüllig goh denka ganz fescht an di!!! Gruass Hey Silvano! Jetzt mäldi mi halt scho wieder, aber das wird sich wohl in negschter Zit au kum ändere, bin in Gedanke eifach mega viel bi dir SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Sali silvano ou mer, mini fröndin ond i, möchte der vo ganzem härze aues gueti wönsche. Zo dem zue ou aui chraft das du so schnäu wie möglech weder gsond wersch. Ich dänke dech! zusammengestellt von: Kathrin Wyss 6 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Was ist Schweizerdeutsch? Aufgabe 7 Beantworte die folgenden Fragen zum Text «Was ist Schweizerdeutsch?». a) Was ist Schweizerdeutsch? b) Was bedeutet der Satz „Ihr Schweizer sprecht zwar Deutsch, aber ich verstehe kein Wort? c) Verstehen Deutsch und Deutschschweizer einander? SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 7 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte d) Warum gibt es keine Einheitssprache in der Schweiz? e) Wieso wird seit den 1930er-Jahren wieder mehr Mundart gesprochen? f) Wie wurde und wodurch wird der Trend zur Mundart verstärkt? g) Wie wird in Radio- und Fernsehsendungen gesporchen? Aufgabe 8 Lies den untenstehenden Artikel von Prof. Elvira Glaser und fasse ihn in eigenen Worten zusammen (ca. 7-10 Sätze). Wie viele Dialekte gibt es in der Deutschschweiz? von Prof. Elvira Glaser Auf diese oft gestellte Frage gibt es leider keine eindeutige Antwort. Die Einteilungen, die in der Sprachwissenschaft üblich geworden sind, beruhen auf bestimmten sprachhistorisch bedeutsamen Veränderungen besonders im Bereich der Lautung. Dementsprechend gehören die schweizerdeutschen Dialekte – abgesehen vom Sonderfall Samnaun (Engadin), das erst in den letzten hundert Jahren vom Romanischen zum Tiroler, also bairischen Dialekt gewechselt hat – zum sogenannten Alemannischen. Dieses kann durch das Fehlen der sogenannten neuhochdeutschen Diphthongierung – man sagt z.B. Huus und nicht Haus – vom nah verwandten Schwäbischen, das diese Diphthongierung mitgemacht hat (wie die Aussprache Hous zeigt), abgegrenzt werden. In diesem Sinn gibt es also in der Deutschschweiz, abgesehen vom Tirolischen des Samnaun, nur einen Dialekt, das Alemannische, das noch dazu über die Schweiz hinaus auch im Elsass, im südwestlichen Baden-Württemberg, in Liechtenstein und Vorarlberg gesprochen wird. Diese grobe Kategorisierung entspricht aber nicht der Wahrnehmung im Deutschschweizer Alltag, in dem man mit vielerlei Unterschieden in der Lautung und im Wortschatz konfrontiert ist. Genaugenommen lassen sich in jedem Ort Unterschiede SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 8 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte gegenüber den umliegenden Ortschaften finden, so dass man mit einem gewissen Recht auch sagen könnte, dass es mindestens so viele Dialekte wie Orte gibt. Das entspricht aber auch wieder nicht dem Laienwissen, dass gewisse sprachliche Merkmale durchaus weiter verbreitet sind. Es besteht also ein Bedarf nach der Zusammenfassung überörtlicher sprachlicher Gemeinsamkeiten. So kann man mittels lautlicher Kriterien innerhalb des Alemannischen drei Dialektgruppen unterscheiden, das Höchstalemannische. Niederalemannische, Diese das Hochalemannische und das Gruppierungen erlauben es, sprachwissenschaftlichen einerseits Basel mit seiner charakteristischen Bewahrung der k-Aussprache (Kind) gegenüber dem hochalemannischen Hauptgebiet als niederalemannisch zu bestimmen und andererseits südliche und westliche Mundarten aufgrund verschiedener v.a. konservativer Züge, z.B. der Aussprache schniie (statt schneie), als Höchstalemannisch zusammenzufassen. Diese Klassifikation ist für die Mundartsprecher selber aber von geringer Bedeutung, wenn auch die k-Aussprache und Formen wie schniie durchaus beachtet werden, was man an Sprachneckereien ablesen kann, etwa: Wie wyt ufe schneit‘s? Bis uf Thun, nachhär schnyt‘s. Im Alltag wird behelfsmässig v.a. auf die kantonale Gliederung der Schweiz Bezug genommen und von Berndeutsch, Zürichdeutsch, Baseldeutsch etc. gesprochen. Allerdings gibt es kaum sprachliche Merkmale, die sich mit den Kantonen decken und manche Qualifikationen, wie Ostschweizerisch, greifen über Kantone hinaus, so dass man auch auf diesem Weg nicht zu einer Antwort auf die obige Frage kommt. Die Schwierigkeiten bei der Zusammenfassung der Ortsdialekte liegen darin, dass sich die verschiedenen sprachlichen Merkmale in ihrer Verbreitung unterscheiden und überschneiden, so dass praktisch nie grössere einheitliche Dialekträume gebildet werden können. Auch stellt sich die Frage, ab wie vielen Unterschieden zwei verschiedene Dialekte anzunehmen sind. Die Laienwahrnehmung der dialektalen Zugehörigkeit ist eine komplexe Angelegenheit, zu der eine Vielzahl verschiedener Merkmale, und nicht zuletzt die Satzmelodie, beiträgt. Hier liegt noch ein grosser Forschungsbedarf. Die traditionelle dialektologische Forschung zieht dagegen einzelne als wichtig erachtete, meist lautliche Kriterien, wie die Diphthongierung von schniie zu schneie, zur Bildung grösserer Einheiten heran. Eine Dreiteilung der Deutschschweizer Dialekte ergibt sich etwa bei Betrachtung der Formunterschiede im Plural der Verben, wodurch sich diejenigen mit nur einer Endung (z.B. mir mached, ir mached, si mached) von denjenigen unterscheiden, die zwei (wie im westlichen Teil) oder gar drei Formen (wie im Wallis, z.B. wir mache, ir machet, schi machunt) SJ 2019/2020 haben. Hierfür gibt Mundart und Dialekte es zwar keine zusammenfassenden zusammengestellt von: Kathrin Wyss 9 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Dialektbezeichnungen, aber es lässt sich die Alltagswahrnehmung eines eher westlichen, eines eher östlichen und des in Vielem verschiedenen Walliserdeutschen damit verbinden. Welche Kriterien für die Klassifikation zentral sind, lässt sich nicht eindeutig bestimmen, einige haben sich aber im Laufe der Zeit, wie die genannten, als brauchbar durchgesetzt. Hierdurch werden Merkmale als prototypisch herausgegriffen, mit deren Hilfe sich Gebiete abgrenzen lassen. Nimmt man alle Merkmale zusammen, lassen sich keine abrupten Grenzen feststellen, sondern es liegt ein Kontinuum vor, in dem die dialektalen Verschiedenheiten mit der Entfernung zunehmen. Die Vielfalt der Dialekte SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 10 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Aufgabe 9 Schaue dir die Sendung aus Einstein zum Thema Dialekte (Bitschgi, Gröibschi, Güürbsi: Wie wichtig sind (uns) Dialekte?, 25.08.2016) an und beantworte dazu die folgenden Fragen. a) Wie nennt der Jugendliche mit der beigen Jacke die folgenden Begriffe und woher kommt er? Brotanschnitt: Kerngehäuse des Apfels: Löwenzahn:_ b) Wofür wird gemäss Walter Andreas Müller der Thurgauer bzw. Berner Dialekt eingesetzt? Thurgauer Dialekt: c) Berner Dialekt: Wie reagieren die ausländischen Gäste auf den Thurgauer und den Berner Dialekt? Berner Dialekt: Thurgauer Dialekt: SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 11 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte d) Warum haben ausländische Menschen keine Präferenz für den Thurgauer bzw. den Berner Dialekt? e) Was wäre eine Schweiz ohne Dialekte (gemäss Werner Widmer, Blues Max) und was sagt er zur Zukunft der Dialekte? f) Nenne verschiedene Materialien, aus denen die Schallplatten mit den Tonaufnahmen bestehen? g) Wann sind die Veränderungen eines Dialektes besonders stark? h) Welchen Stellenwert hat die Dialektvielfalt gemäss Marianne Hofer? i) Welche anderen Begriffe gibt es für das Wort „Röschti? j) Woran erkennt man, dass eine Person eher vom Westen bzw. Osten der Schweiz kommt? Aufgabe 10 Kleine Schweiz – grosse sprachliche Vielfalt: Suche im Text zwei Gründe, warum wir in der Schweiz so viele verschiedene Dialekte haben und markiere zwei Sätze aus dem Text mit einem Leuchtstift. Kleine Schweiz – grosse sprachliche Vielfalt Dialekte, die dem Hochdeutschen am fernsten sind, liegen vor allem im Wallis und in Graubünden. Diese Regionen sind dadurch gekennzeichnet, dass es dort viele Berge hat und die einzelnen Orte daher sehr abgelegen voneinander sind. Damit ist auch zu erklären, warum es in der Schweiz so viele verschiedene Dialekte gibt. In den Anfängen, als sich die Schweizerdeutschen Dialekte entwickelten, war die Kommunikation zwischen den verschiedenen Regionen sehr schwierig. Die Menschen hatten noch kaum die Möglichkeit zu reisen, da sie nur zu Fuss unterwegs waren und sie eine Reise nur unfreiwillig auf sich nahmen. Nur einige Händler reisten übers Land. Deshalb gab es keinen Kontakt zwischen den verschiedenen Regionen. SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 12 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Im Gegensatz zur Schweiz hat es zum Beispiel in Frankreich nicht viele verschiedene Dialekte. Die Südfranzosen haben zwar einen starken regionalen Akzent aber es ist immer Französisch. Dies erklärt sich dadurch, dass es in Frankreich weniger vorkam, dass Leute in isolierten Gebieten lebten, wo geographische Hindernisse wie die Alpen den Kontakt verhinderten. Zudem, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, hat Frankreich sehr früh eine stark zentralisierte Regierung (Zentralismus) gehabt. Eine politische Situation in der Schweiz, wo es keine einheitliche, starke zentrale Regierung gab (Föderalismus), ist also ein weiterer Grund, warum so viele verschiedene Dialekte in der Schweiz entstanden sind. Worterklärung: Föderalismus keine zentrale Macht ist auf verschiedene Instanzen (CH: Kantone) Zentralismus: Regierung zentrale Regierung verteilt. Macht liegt bei einer staatlichen Stelle (Frankreich: Paris). Aufgabe 11 Unter der Adresse www.idiotikon.ch findest du alle Informationen, die du brauchst, um die folgenden Aufträge zu lösen. a) Klicke im Menu oben auf „Hörproben. Höre dir ein paar Dialektbeispiele nach Wahl an. Notiere, welche Dialekte du gehört hast. Schaue auf der Karte nach, wo diese Dialekte gesprochen werden. . . . . . . b) Welchen Dialekt hörst du am liebsten? Warum? . . . c) Klicke „Vergleichstexte an. Höre Gespräch am Neujahrstag in deinem Dialekt oder in einem Dialekt nach deiner Wahl. Höre den Text noch einmal und zwar in einem anderen Dialekt. Notiere einige Unterschiede zwischen den beiden Dialekten. Dialekt 1 Dialekt 2 . SJ 2019/2020 . Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 13 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte . . . . . . . . . . . . . d) Klicke die Rubrik Wortgeschichten an und notiere die wichtigsten Informationen zu den Wortgeschichten der folgenden Ausdrücke. en Lätsch mache: hueste: . Wiehnachtsguetsli (2 nach Wahl): . Regenschirm: Konfitüre: . der Thek: . huereguet: . SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 14 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte lismen und stricken: . . . Anken, Schmalz, Britschi: . . . Mostindien: . . . . Willhelm Tell: . . . Der Sechseläutenböögg und andere Bööggen: . . . . Zibele und Bölle: . . . . Dibidäbi: . . . . Altweibersommer: . . . Hundstage: . . . . Meringue: . SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 15 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte . . . Gemse: . . . Cheib und Chog: . . . Finken: . . . . Chilbi: . . . tschegge: . . . Landjäger: . . . Cervelat: . . . welsch: . . . Dialektrassismus SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 16 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Aufgabe 12 Radiosendung: Beantworte die folgenden Fragen zur Radiosendung mit Dr.Judith Stadlin. Fragen zum Ausschnitt 1 Was denkt die Sprecherin Judith Stadlin über ihren Zuger Dialekt? Sie findet den Berner Dialekt total gemütlich, den Ostschweizer Dialekt „gewöhnungsbedürftig. Wie stehst du dazu? Welcher Dialekt gefällt dir am besten und warum? Fragen zum Ausschnitt 2 Hörst du einen bestimmten Dialekt im Radio oder Fernsehen am liebsten? Bist du auch der Meinung, dass man einige Dialekte im Radio und Fernsehen mehr hört als andere? Falls ja: Woran könnte das liegen? Fragen zum Ausschnitt 3 Das Regionaljournal ist eine Sendung beim Schweizer Radio, in dem regionale Infos gesendet werden (z. B. speziell für den Kanton Luzern, die Ostschweiz oder Bern) und auch der jeweilige Dialekt gesprochen wird. Was glaubst du, was für eine Funktion solche regionalen Sendungsangebote haben? Judith Stadlin sagt, dass der Dialekt bei der Partnerwahl eine Rolle spielt. Was sagst du dazu? Würdest du jemanden mit einem bestimmten Dialekt lieber oder auf keinen Fall daten? . SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 17 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte „Der Dialekt entscheidet, wer uns was sagen darf – Was sagst du zu dieser Aussage von Judith Stadlin? Was meint Judith Stadlin mit Dialektrassismus? Glaubst du, dass es Dialektrassismus gibt? Falls ja: Wo zeigt sich das? Schweizer Dialekte im Wandel Aufgabe 13 a) Lies den Artikel «Schweizer Dialekte im Wandel» und notiere, welchen Wandel der Dialekte in der deutschsprachigen Schweiz, in der französischsprachigen Schweiz und in der italienischsprachigen Schweiz feststellt. SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 18 SJ 2019/2020 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 19 SJ 2019/2020 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 20 SJ 2019/2020 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 21 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Deutschsprachige Schweiz: Französischsprachige Schweiz: Italienischsprachige Schweiz: b) Wie wandelte sich das Rätoromanisch in der Schweiz und wie sieht es steht es heute um die vierte Landessprache der Schweiz? SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 22 SJ 2019/2020 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 23 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Dialekt, Sprache, Akzent Aufgabe 14 Lies S. 172 -173 im Sachbuch Deutsch und löse b). „Sprachwelt die Aufgaben a) und a) Erkläre die eigenen Worten Beispiel dazu. Sprache folgenden Begriffe in und schreibe ein . . . . . . SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 24 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Bsp.:. Dialekt . . Bsp.: . Akzent . . Bsp.: b) Zähle Unterschiede auf, welche es zwischen Mundart und Hochdeutsch gibt: . . . . Schweizer(hoch)deutsch versus Hochdeutsch Auch Hochdeutsch ist keine einheitliche Sprache. Es bestehen Unterschiede zwischen dem Hochdeutsch, wie es in der Schweiz üblich ist (z.B. in Schweizer Zeitungen) und dem Hochdeutsch, das man in Deutschland antrifft. Solche Unterschiede gibt es übrigens auch innerhalb von Deutschland, z.B. zwischen Nord-und Süddeutschland oder zwischen Deutschland und Österreich. Aufgabe 15 a) Erkläre, was man unter dem Begriff Helvetismus versteht. . . b) Lies die Wörter in der Tabelle und schreibe den Begriff im Schweizerhochdeutsch oder im Hochdeutsch, das man in Deutschland antrifft dazu. CH verschiedene Wörter Trottoir Eintrittskarte Fahrrad ähnliches Wort, andere Form parken das Foto grillen der Fax (Faxnachricht) gleiches Wort, andere Bedeutung SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 25 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Ferien (Schulferien, Betriebsferien, private Erholungszeit) Vortritt (gegenüber einer Person im Strassenverkehr) :(Kleidungsstük für Frauen und Mädchen mit Oberteil; im Gegensatz zu Jupe ohne Oberteil) Ferien (Zeit, während der Schulen du Betriebe geschlossen sind) (Erholungszeit für Arbeitnehmer) einer anderen Person z.B. beim Einkaufen Vortritt gewähren; im Strassenverkehr gewähren Kleid gleiches Wort, andere Betonung unfassbar: unfassbar unabänderlich: unabänderlich unmöglich die Präposition an unmöglich: an Weihnachten essen wir Würstchen an den Olympischen Spielen werden sie gewinnen an der Oberdorfstrasse wohnen an der Sonne liegen an einer Sitzung c) Weitere Helvetismen: Schreibe zu den aufgelisteten Helvetismen ein Wort auf Hochdeutsch. aufgestellt gumpen Billet Harrass Car Jupe eindrücklich Jus Estrich Morgenessen Finken Nachtessen Fleischvögel Pausenplatz Führerausweis Peperoni Garage Perron SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 26 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Pneu parkieren Reservation umparkieren Sackgeld Natel Sackmesser Hinschied schlitteln angefressen Telefon Abänderung Traktandenliste Leerschlag Depot Fresszettel Trotinette Egli Paddelboot Camion Trottoir Betreibung Velo Kaffeerahm wischen Kartoffelstock winden krampfen „es windet Kontrollschild Zuchetti lärmig Unterbruch fixfertig speditiv es dünkt mich fertig grillieren zügeln harzig d) Lies die Seite 179 im Sachbuch „Sprachwelt Deutsch und suche die entsprechenden Ausdrücke in Mundart. Verschiedene Arten von Regen: Hochdeutsch Schweizerdeutsch regnen leicht regnen nieseln heftig regnen, giessen, schütten zu regnen beginnen, tröpfeln Aufgabe 16 Übersetze den hochdeutschen Text in der Box ins Schweizerdeutsch (Mundart). SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 27 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Unser Nachbar wollte auf dem Gehsteig parkieren. Als er sah, dass eine Polizistin auf dem Fahrrad kam, wendete er und fuhr hinüber zum Parkplatz des Krankenhauses jenseits der Kreuzung. Wegen der Pfütze, die auf der Strasse entstanden war, passte er auf, dass er beim Aussteigen nicht ausrutschte. Dennoch beeilte er sich, denn er musste noch einkaufen und einen Brief einwerfen. . . . . . . . . Wie hat dein/e Pultnachbar/in folgende Wörter geschrieben: Nachbar: Gehsteig: Fahrrad: Krankenhauses: Kreuzung: Pfütze: Aussteigen: Brief: Was fällt dir dabei auf? Gibt es Besonderheiten? . . . Rechtschreibung und Grammatik der Dialekte Aufgabe 17 Setze die Begriffe in der Box in die Lücken. „ung Rechtschreibung Possessivpronomen Schwyzertütschi Dialäktschrift Relativsätzen Futur Müesli Syntax Vokale Rüdi Rechtschreibung Es gibt keine offizielle oder allgemein anerkannte. Im Bereich der Mundartliteratur haben sichaber zwei Verschriftungssysteme durchgesetzt: die sog. DiethSchrift oder und die Bärndütschi Schrybwys. SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 28 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Die meisten Schweizer Dialekte haben die frühneuhochdeutsche Lautverschiebung nicht mitgemacht und verharren somit diesbezüglich auf mittelhochdeutschem Stand: Huus ist Haus Züüg ist Zeug wiit ist weit etc. Ein geschriebenes ue wird nicht ü sondern ú-e ausgesprochen (mit Betonung auf dem -ú- der Schweizer Rudolf ist also Ru-edi nicht. Achtung: Mus ist Maus aber Mues (oder Muos) ist Mus zum Frühstück gibt es also und nicht Müsli. Endungen Die Endung wird ig gesprochen. Aus Kreuzung wird daher Chrüüzig. Grammatik Kein Imperfekt: die Vergangenheit wird immer mit dem Perfekt ausgedrückt: i(ch) bi(n) gsi ich war oder ich bin gewesen das ist ungebräuchlich. Wenn die Zukunft nicht aus dem Zusammenhang oder einer expliziten Zeitangabe (wie moorn morgen) ersichtlich ist wird sie oft mit de(nn) bezeichnet: mir gseh(nd) de(nn) wir werden sehen. nur sehr eingeschränkt ein formaler Akkusativ (d.h. der Akkusativ hat zumeist die gleiche Form wie der Nominativ keine Verwendung des Genitivs sondern Umschreibung mit von oder: de(r) Hund vom Peter oder em Peter si(n) Hund Ausnahme Familiennamen: Meiers Hund ist neben den beiden anderen Formen ebenfalls in manchen Mundarten gebräuchlich Bildung von immer mit wo gewisse Verben, die eine Absicht kennzeichnen tauchen oft noch ein zweites Mal im Infinitiv auf: gang go schaffe ich gehe arbeiten; dä loon (oder: lan i loo stoo (oder: laa staa - den lasse ich stehen Die ist relativ frei bzw. teilweise regional unterschiedlich. Der Satzbau lässt breiten Raum zur situativen Formulierung. So heißt z.B. Ich möchte gerne schnell etwas fragen: . ich han gschnäll Fraag! . chan ich gschnäll öppis frööge? . gschnäll Fraag Aufgabe 18 In der Mundart werden häufig andere Fälle verwendet als im Hochdeutschen. In der Mundart wird häufig der Nominativ auch für den Akkusativ gebraucht und der Dativ für den Genitiv. Unten siehst du Sätze in der Mundart. Schreibe diese ins Hochdeutsche um und passe die Fälle an. Überall wo etwas kursiv geschrieben ist, musst du den Fall anpassen. (Tipp: Ersatzprobe anwenden!) Beispiel: ha uf em Parkplatz vom Spitol parkiert. Ich parkierte auf dem Parkplatz des Spitals. a) Gosch am Wuchenend au is Station vom FC Zürich? SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 29 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte Gehst du am Wochenende auch ins Stadion ? b) Für wer isch den de Chueche? Für ist denn dieser Kuchen? c) De Richter het de Fabian em Mord beschuldigt. Der Richter beschuldigte Fabian . d) De Marc het de Ball über Mur gworfe. Marc warf über die Mauer. e) Isch da Buech vom Lehrer? Ist dies das Buch ? f) Livia het ihre Fründ uf em Schuelweg troffe. Livia traf auf dem Schulweg. g) Petra het gseit, dass de Marc de Miriam sis Velo klaut het. Petra sagte, dass Marc gestohlen habe. h) Gege wer hät Schwiz am Samstig gspielt? Gegen spielte die Schweiz am Samstag? i) Da sind Hüser vo üserem Pfarrer. Das sind die Häuser . SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 30 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte zusammengestellt von: Kathrin Wyss 31 SJ 2019/2020 Mundart und Dialekte