Arbeitsblatt: Unterrichtsentwurf Fitness Sport

Material-Details

Fitness sport Unterrichtsentwurf

Bewegung / Sport

Koordination

7. Schuljahr

30 Seiten

Statistik

212661

233

1

28.04.2025

Autor/in

Timm Stöckle

Land: Deutschland

Registriert vor 2006

Textauszüge aus dem Inhalt:

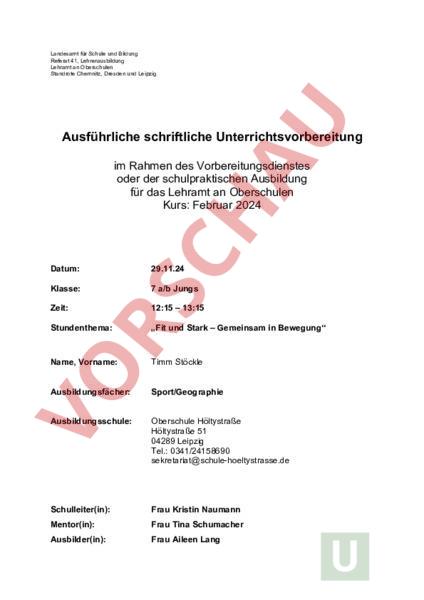

Landesamt für Schule und Bildung Referat 41, Lehrerausbildung Lehramt an Oberschulen Standrote Chemnitz, Dresden und Leipzig Ausführliche schriftliche Unterrichtsvorbereitung im Rahmen des Vorbereitungsdienstes oder der schulpraktischen Ausbildung für das Lehramt an Oberschulen Kurs: Februar 2024 Datum: 29.11.24 Klasse: 7 a/b Jungs Zeit: 12:15 – 13:15 Stundenthema: „Fit und Stark – Gemeinsam in Bewegung Name, Vorname: Timm Stöckle Ausbildungsfächer: Sport/Geographie Ausbildungsschule: Oberschule Höltystraße Höltystraße 51 04289 Leipzig Tel.: 0341/24158690 Schulleiter(in): Frau Kristin Naumann Mentor(in): Frau Tina Schumacher Ausbilder(in): Frau Aileen Lang Inhaltsverzeichnis 1. Bedingungsanalyse 1.1 Organisatorische und technische Rahmenbedingungen an der Ausbildungsschule 1.2 Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 1.3 Einordnung der Stunde in den Lernbereich 2. Lehr- und Lernziele 3. Sachanalyse 4. Didaktische Analyse und methodische Entscheidungen 5. Verlaufsplanung 6. Quellen- und Literaturverzeichnis 6.1 Online-Quellenverzeichnis 6.2 Abbildungsverzeichnis 7. Anhang 7.1 Materialien 7.2 Selbstständigkeitserklärung 1. Bedingungsanalyse Die hier folgende Bedingungsanalyse soll einerseits die Oberschule Höltystraße detailliert beschreiben als auch die zu betrachtende Lerngruppe genauer untersuchen. Dies dient zur individuellen Planung der Unterrichtseinheit. 1.1 Organisatorische und technische Rahmenbedingungen an der Ausbildungsschule Schule und technische Ausstattung: Die Oberschule Höltystraße befindet sich im Leipziger Süden, verortbar im Übergang zwischen den Stadtteilen Probstheida und Meusdorf. Sie wurde vor vier Schuljahren wiedereröffnet und befindet sich seitdem unter der Leitung von Frau Naumann sowie ihrer Stellvertreterin Frau Döhler, welche beide von der nahegelegenen Lene-VoigtOberschule gewechselt sind. Das Schulgebäude aus den 1970er Jahren wurde 2021 vollständig saniert und erhielt neben einer neuen Außenverkleidung auch eine Modernisierung im Innenbereich. Überreste der ursprünglichen Bausubstanz sieht man nur noch in den Treppenaufgängen, alle anderen Stellen der Schule wurden den aktuellen Standards angepasst. Das Gebäude umfasst einen Keller, in welchem einzelne Fachräume, die Mensa und die Bibliothek untergebracht worden sind. Im Erdgeschoss befindet sich neben zwei verschiedenen Lehrerzimmern das Sekretariat und ein GTARaum, welcher u.a. mit einem Billardtisch, Tischkicker sowie weiteren Möglichkeiten der Freizeitaktivitäten ausgestattet ist. in den darüberliegenden Etagen befinden sich jeweils mehrere Klassenräume, Fachräume der Naturwissenschaften und Informatik und Vorbereitungsräume für die einzelnen Fachschaften. Jedes Klassenzimmer ist mindestens mit einem Beamer oder einer interaktiven Tafel mit dazugehörigem Whiteboard ausgestattet. Des Weiteren befinden sich in einigen Zimmern Dokumentenscanner, welche zur freien Unterrichtsgestaltung genutzt werden können. Da die Schule über einen Aufzug verfügt, welcher vom Außenbereich betretbar ist und jedes Stockwerk ansteuern kann, kann die Schule als vollständig barrierefrei bezeichnet werden. Die vorherrschende Turnhallensituation stellt die Lehrkräfte für den Fachbereich Sport vor eine besondere Herausforderung. Auf Grund dessen, dass die Schule vor vier Jahren erst wiedereröffnet wurde, gab es einige Planungsfehler bei der Weiternutzung der alten Turnhalle, welche langfristig anderweitig verpachtet wurde. Auf Grund dieser Tatsache findet der Sportunterricht zum aktuellen Zeitpunkt, solange die neue Turnhalle samt Außenanlage noch nicht fertig gebaut wurde, auf dem Gelände von Lok Leipzig, einem hiesigen Fußballverein, statt. Dabei stehen zum einen ein überdachter Kunstrasenplatz sowie ein Rasenplatz unter freiem Himmel zur Verfügung. Ersterer bringt jedoch einige Probleme mit sich. So kann die Halle im Winter auf Grund der fehlenden Isolierung nur bis zu einer Außentemperatur von ca. 5C genutzt werden, im Sommer nur bis ca. 20C, da sie sich darüber hinaus zu sehr aufheizt und in beiden Fällen kein sinnvoller Sportunterricht angeboten werden kann. Darüber hinaus ist die aktuell vorherrschende Ausstattung der Sporthalle sehr eingeschränkt. Dies liegt zum einen an der Interimslösung bzgl. der Turnhalle, zum anderen daran, dass der Schrank zur Aufbewahrung von Sportgeräten nicht abschließbar ist. Dadurch ist nicht immer vorhersehbar, welche Sportgeräte in der Folgewoche noch vor Ort und dadurch für den Sportunterricht nutzbar sind. Darüber hinaus bietet sich ein Kunstrasenplatz nur bedingt zur Ausübung eines breit gefächerten Sportunterrichts an. Auf Grund dieser Tatsachen hat man sich, solange die aktuelle Turnhalle von Lok Leipzig genutzt wird, darauf geeinigt, dass der Lehrplan als solches nicht vollumfänglich erfüllt werden kann, jedoch nach bestem Ermessen versucht wird, möglichst viele Teilbereiche abzudecken. Auf Grund dessen, dass sich die Turnhalle ca. 2km vom Schulgelände entfernt befindet, muss ein ausreichendes Zeitfenster für den Weg zur Turnhalle eingeplant werden. Dabei werden die Klassenstufen 5 und 6 von den jeweiligen Sportlehrkräften sowohl auf dem Hin- wie Rückweg begleitet, ab der 7. Klasse sind die SuS selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig zum Stundenbeginn, umgezogen in der Turnhalle zu erscheinen. Daraus ergibt sich eine Einschränkung der Netto-Stundenzeit, welche zur Verfügung steht. In den Klassenstufen 5 und 6 stehen laut der Stundentafel des Freistaates Sachsen für Oberschulen drei Schulwochenstunden zur Verfügung. Hierbei wird eine Wochenstunde für den Hin- und Rückweg genutzt. Aber der 7. Klasse stehen mittlerweile nur noch zwei Wochenstunden zur Verfügung. Abzüglich der Zeit, welche den SuS zum Umziehen gewährt wird, ergeben sich effektiv 60 Minuten, welche für die Ausführung schulsportlicher Aktivitäten genutzt werden können. Leitbild/Unterricht: Da die Schule vor vier Schuljahren erst wiedereröffnet wurde befinden sich noch einige Themen in der Findungsphase. So werden aktuell noch nach Namensvorschlägen für die Schule gesucht. Gleichermaßen verhält es sich mit einem einheitlichen Leitbild der Schule, welches noch nicht abschließend festgelegt wurde. Jedoch gibt es hierfür verschiedene Arbeitsgruppen, welche sich in regelmäßigen Abständen zusammensetzen. Die Rhythmisierung des Schultages gestaltet sich wie folgt: Im Anschluss an den Schultag werden von Seiten einzelner Lehrkräfte (im Folgenden abgekürzt mit LK) unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften angeboten. Das Ganztagsangebot findet jeden Tag, meist ab 14 Uhr bis 16 Uhr statt, und bietet eine breite Aufstellung an möglichen AGs. Dabei gibt es an fast jedem Tag die Möglichkeit aus verschiedenen Angeboten zu wählen. Schülerschaft/Kollegium: Die Schule umfasst ungefähr 310 Schülerinnen und Schüler (im Folgenden abgekürzt mit SuS), welche durch den schulischen Alltag von ca. 35 LK begleitet werden. Zur weiteren Unterstützung für die Bewältigung alltäglicher Aufgaben stehen ein Hausmeister, ein Schulassistent sowie zwei Schulsozialarbeiter zur Verfügung. Der Anteil von SuS mit Migrationshintergrund, welcher sich auf einzelne SuS aus dem Bereich „Deutsch als Zweitsprache (im Folgenden abgekürzt mit DaZ) sowie zwei Ukraine-Klassen bezieht, liegt bei etwa 20%. Für Leipzig typisch gibt es in näherer Umgebung einige weitere Oberschulen. Dadurch kommen die meisten SuS aus den umliegenden Stadtteilen Probstheida, Meusdorf, Wachau sowie Dösen. Aus diesem Grund reisen die meisten SuS mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln der LVB an. Die direkte Anbindung beschränkt sich dabei auf eine Bushaltestelle, welche direkt vor dem Schultor hält. Die nächste gelegene Straßenbahn 1.2 Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler Der Unterrichtsbesuch findet am 29.11.24 in der fünften und sechsten Unterrichtsstunde an der Schule-Höltystraße statt. Diese beginnt um 12:05 Uhr und endet um 13:25 Uhr. Die Schüler werden in einer Lok Turnhalle unterrichtet, welche vollumfänglich zur Verfügung steht, jedoch mit den oben genannten Einschränkungen. Die Stunde ist so konzipiert, dass sie sowohl im Klassenraum als auch in der Sporthalle stattfinden kann. Dies wird ab November immer spontan entschieden, da im Winter ein Unterrichten in der Halle Temperatur bedingt nicht möglich ist. Bei der zu unterrichtenden Klasse handelt es sich um die 7 a/b Jungs. Die 7 a/b Jungs besteht aus 30 Schülern. In der 7a Jungs ist zu beachten, dass Brami Matias beurlaubt ist und nicht an der Sportpraxis teilnimmt. Des weiteren hat die gemischte Klasse drei Schulverweigerer, Merk Andrew und Brandan und Grzelak, Edward-Matthew, welche seit Wochen nicht in die Schule kommen. Es ist zu berücksichtigen, dass sie für längere Zeit nicht am Unterricht teilgenommen haben, sodass der Wiedereinstieg in die Schule schwerfallen könnte. In der 7a hat Albert Geßner hat einen Förderschwerpunkt Sprache (FSP) und zusätzlich, wie Niklas, eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS). Beide Schüler benötigen bei schriftlichen Aufgabenstellungen oder bei der Verarbeitung von Informationen zusätzliche Unterstützung. Es ist sinnvoll, Anweisungen nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich zu erläutern, um ihr Verständnis zu erleichtern. Klare und einfache Formulierungen sind wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Positives Feedback und eine wertschätzende Haltung stärken das Selbstbewusstsein und die Motivation beider Schüler. Niklas ist zudem überaltert, was man in seinen sportlichen Fähigkeiten deutlich sehen kann. Levantin leidet an Epilepsie, wobei die Vorfälle zeitlich weit zurückliegen. Dennoch ist besondere Vorsicht geboten, insbesondere bei sensorischen Reizen wie Flackerlicht oder schnellen visuellen Wechseln, die potenziell problematisch sein könnten. Der Unterricht sollte so gestaltet werden, dass Reize minimiert werden, und auf sein Wohlbefinden sollte regelmäßig geachtet werden. Falls Levantin Unwohlsein oder Kopfschmerzen signalisiert, sollte gegebenenfalls ein Arzt hinzugezogen werden. Auch hier ist es ratsam, ihn in Aktivitäten einzubinden, bei denen er sich sicher fühlt und Überforderung vermeiden kann. Milo hat den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (esE) und zeigt Verhaltensweisen, die mit Autismus in Verbindung stehen. Für ihn ist ein sensibler Umgang entscheidend, um ihm ein positives Lernerlebnis zu ermöglichen. Zeitzugaben sind hilfreich, damit er in seinem eigenen Tempo arbeiten kann. Da Milo sich in bestimmten Situationen zurückziehen könnte, sollte ihm die Möglichkeit gewährt werden. Ein strukturierter Unterrichtsablauf mit klaren Anweisungen und Vorhersehbarkeit hilft ihm, sich zu orientieren und Sicherheit zu gewinnen. Speziell im Sportunterricht fühlt sich Milo jedoch sehr wohl und ist bei Allem dabei. Bei Wieczorek, Julian Michael und Kovalenko, Dimitrii merkt man deutlich spürbare Stimmungsschwankungen, welchen sie im Sportunterricht auch gern freien Lauf lassen. Dies hat meist den Hintergrund, dass nicht Fußball gespielt wird. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass sich dies nicht auf die Mitschüler übertrag, welche vor allem für Unruhe sehr empfänglich sind. Bei der 7b weisen Tim Gerth und Niklas Damm eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) auf, die sich vor allem auf schriftsprachliche Anforderungen auswirkt. Im Sportunterricht bedeutet dies, dass schriftlich formulierte Regeln oder komplexe Anweisungen für beide Schüler möglicherweise schwer verständlich sind. Daher ist es hilfreich, Anweisungen klar und deutlich mündlich zu erklären und zusätzlich durch visuelle Hilfsmittel, wie Bilder oder Diagramme, zu unterstützen. Klare und einfache Aufgabenstellungen sowie direkte Rückmeldungen sind wichtig, um Unsicherheiten zu vermeiden. Positive Bestärkung und Lob tragen auch hier dazu bei, das Selbstbewusstsein der beiden Schüler zu fördern. In Gruppensituationen profitieren Tim und Niklas von klar definierten Teamrollen, die ihnen Orientierung geben und ihre Integration erleichtern. Maximilian Seifert zeigt Verhaltensweisen, die mit Autismus in Verbindung stehen, was sich auf seine sensorische Wahrnehmung, soziale Interaktion und Reizverarbeitung auswirkt. Ein strukturierter und vorhersehbarer Unterrichtsablauf ist für Maximilian besonders wichtig, da er auf unerwartete Veränderungen oder spontane Aktivitäten mit Überforderung reagieren könnte. Bis dato konnte festgestellt werden, dass Maximilien Interesse am Sport hat, aber mit manchen motorischen Aufgaben überfordert ist. Besonders der Wassersport bereitete ihm große Herausforderung. Es lohnt sich, gezielt herauszufinden, welche sportlichen Disziplinen ihm Freude bereiten und ihn motivieren. In sozialen Interaktionen hat Maximilian Schwierigkeiten, sich in größere Gruppen zu integrieren oder nonverbale Signale anderer zu verstehen. Kleinere Teams oder Einzelübungen sind für ihn häufig geeigneter, da sie ihm ermöglichen, sich besser zu fokussieren und Stress zu vermeiden. Körperkontakt sollte nur erfolgen, wenn Maximilian dies ausdrücklich akzeptiert. Für alle drei Schüler ist es essenziell, ein positives und stressfreies Lernklima zu schaffen, in dem ihre individuellen Stärken gefördert und ihre Leistungen wertgeschätzt werden. Regelmäßige Gespräche mit den Schülern sowie mit ihren Eltern oder Betreuern können dazu beitragen, ihre spezifischen Bedürfnisse noch besser zu verstehen und den Unterricht entsprechend anzupassen. Allgemein ist es das oberste Ziel, in die Gruppe erst einmal eine gewisse Disziplin zu implementieren, welche in den vergangenen Stunden nicht immer erreicht werden konnte. Das sportliche Leistungsniveau der Schüler ist sehr unausgeglichen, aber sie verfügen über ein breites Spektrum an sportlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Innerhalb von Mannschaftsspielen erweisen sich durch die Durchmischung der Klassen öfters Schwierigkeiten. Die Klassen teilen sich gerne in kleine Grüppchen und es gibt immer wieder Ärger auch außerhalb des Sportunterrichts. Auch von Mobbingfällen ist bekannt, weswegen ich die Klassen im Aufwärmspiel durchmische, sie aber dann den Partner für die Stationsarbeit selbst auswählen lasse, um Konfliktpotential zu vermeiden. Wenngleich ihnen Fitness teils Freude bereitet, haben einige Schüler Schwierigkeiten in der Umsetzung. Fitness weist hohe koordinative Anforderungen auf und vereint zahlreiche sportmotorische Fertigkeiten miteinander. Die Unterrichtsstunde beginnt mit dem Erwärmungsspiel „Schere, Stein, Papier, Duell Das Spielprinzip ist ihnen aus den Stunden zuvor bekannt. Nachdem das Erklären und ein kurzer Erfahrungsaustausch an den Stationen stattfindet trainieren die Schüler an den 9 Stationen 2 Runden lang. Im Gesamten stellt die hier vorliegende Klasse auf Grund der Faktoren Gruppengröße, Individualität sowie stark ausgeprägter Heterogenität eine besondere Herausforderung für die Lehrkraft dar. Dabei ist es schwer erreichbar, immer allen der anwesenden Schüler gerecht zu werden. Dies soll jedoch die Zielstellung darstellen, damit die individuelle Bewegungszeit innerhalb der geplanten Sportstunde möglichst hoch ausfällt. Um die Schüler ausreichend motivieren zu können und der hohen Bewegungsfreude gerecht zu werden, wird das Zirkeltraining mit Musik hinterlegt. 1.3 Einordnung der Stunde in den Lernbereich Der Lernbereich „Fitness des Lehrplans im Fach Sport des Freistaates Sachsen lässt sich im Lernbereich Typ II verorten. Näher unterteilt wird er für die Klassenstufen 7-10 in die „Phase der Weiterführung. Dabei wird sich im Lernbereich Fitness insgesamt auf vier Kernbereiche fokussiert (vgl. Lehrplan für Oberschulen Sachsen, 2019, S. 34 36): 1. Festigen vielfältiger Belastungsformen und psychomotorischer Anforderungen 2. Verbessern von motorischen Basisfähigkeiten 3. Kennen ausgewählter Übungen und methodischer Grundsätze des Fitnesstrainings 4. Übertragen auf vielfältige Unterrichts- und Alltagssituationen Auf Grund der äußeren Gegebenheiten einer nicht vorhandenen Turnhalle der Oberschule Höltystraße und der damit verbundenen Einmietung in das Sportgelände des Sportvereins „Lokomotive Leipzig können viele Aspekte, welche der Lehrplan vorgibt, in der vorhandenen Realität nicht umgesetzt werden. Auf Grund des verkürzten Sportunterrichts hat sich die Lehrkraft dazu entschieden, den Lernbereich nach 5 Unterrichtseinheiten (eine Unterrichtseinheit besteht aus 60 min.) abzuschließen. Darüber hinaus folgen auf die letzte Unterrichtseinheit die Weihnachtsferien in Sachsen, welche das erste Schulhalbjahr abschließen, was dafür spricht, den Lernbereich abzuschließen. Die vorangegangenen Unterrichtseinheiten standen im Fokus der Ausbildung allgemeiner Fitness der SuS. Hierbei wurde am Anfang des Lernbereiches darauf geachtet, dass die SuS ein Gefühl dafür bekommen, warum Fitness überhaupt wichtig für sie persönlich ist und inwiefern dies in den Alltag übertragen werden kann. Das durchgeführte Kreistraining, welches verschiedene Fitnessübungen enthält, wurde dabei so aufgebaut, dass alle Übungen mit wenigen Mitteln auch zuhause fortgesetzt werden können. Sie sollen erleben, wie die Wirkung einer regelmäßigen und dosierten Belastung dazu führt, sich kontinuierlich zu verbessern. Darüber hinaus erhielt jede SuS einen Handzettel (siehe Abschnitt 7.2), auf welchem die Ausgangswerte sowie die darauffolgenden Ergebnisse eingetragen werden konnten. Damit erwerben sie die Fähigkeit zum Einschätzen und Kontrollieren des eigenen aktuellen Leistungsstandes. Die letzte Unterrichtseinheit soll einen freudbetonten Abschluss des Lernbereichs ermöglichen, wodurch die SuS dazu angehalten werden, sich auch im Alltag mit dem Thema Fitness auseinander zu setzen. Stunde (Tag/Zeit) Thema Inhaltlicher Schwerpunkt Mögliche Methoden/Medien 1/2 15.11.24 Entdeckungsreise. Was kann mein Körper? Bedeutung von Fitness im Alltag Erkunden verschiedener Kräftigungs- und Dehnungsübungen 3/4 22.11.24 Fitness an Stationen. Wie fit bin ich? Begriffe Übungen klären, gemeinsamer Auf- und Abbau, Einführung Fitnessübungen Erkunden des Stationsbetriebes mit dazugehörigen Übungen Etablieren des Stationstraining 5/6 29.11.24 Fit und Stark – Gemeinsam in Bewegung Selbstständiger Auf- Abbau Durchführung des Stationstraining, Würfelbingo Verbesserung Kondition koordinativer Fähigkeiten Ausbildung Gruppendynamik 6/7 06.12.24 Stark. Wir rocken das Fitness-Training! Selbstständiger Auf- Abbau Durchführung des Verbesserung Kondition koordinativer Fähigkeiten Ausbildung Gruppendynamik 8/9 13.12.24 Neue Übungen. Da geht noch was! Vorstellen und erklären neuer Übungen die Durchführung Verbessern allgemeiner Kraftfähigkeiten Ausbauen des Stationsbetriebs 2. Lehr- und Lernziele Stundenziel Die SuS verbessern ihre Reaktionsfähigkeit durch das Erwärmungsspiel, festigen ihre individuelle Kondition durch das Anwenden abwechslungsreicher Übungen im Zirkeltraining. Feinziele nach KAPS: Die SuS entwickeln die Fähigkeit, die geleistete Belastung der Unterrichtseinheit zubewerten und können diese per Feedbackmethode ausdrücken. Die SuS verbessern ihre Ausdauerleistung sowie ihr Körperbewusstsein, indem sie die die vorgegebenen Übungen im Stationstraining ausführen. Die SuS kooperieren miteinander, während sie im Stationsbetrieb üben und sich gegenseitig bei der Durchführung unterstützen. Die SuS verstehen die Übungsformen und können diese mit Hilfe der Karten anwenden. 3. Sachanalyse Die Sportart Fitness lässt sich nicht auf eine bestimmte Ursprungsquelle zurückführen, da sie sich aus verschiedenen Einflüssen und Entwicklungen herausgebildet hat. Fitness als sportliche Aktivität hat jedoch ihre Wurzeln in der menschlichen Geschichte und dem Streben nach körperlicher Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Die Grundlagen von Fitnessübungen und körperlicher Aktivität reichen weit zurück in die Geschichte der Menschheit. Schon in der Antike wurden in verschiedenen Kulturen Aktivitäten wie Laufen, Springen, Klettern und Schwimmen praktiziert, um die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Die Griechen beispielsweise legten großen Wert auf körperliche Fitness und entwickelten spezifische Übungen und Sportarten wie Gymnastik und Leichtathletik, welche sie in den olympischen Spielen zusammenfassten (vgl. Wallechinsky, 2008, S. 37). Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich verschi dene Ansätze und Systeme zur Verbesserung der körperlichen Form. In der Renaissance wurde die Bedeutung von regelmäßiger Bewegung und körperlicher Aktivität für die Gesundheit und das Wohlbefinden erkannt. Im 19. Jahrhundert entstanden, vor allem durch die Turnväter GutsMuths und Jahn, die „Gymnastik für die Jugend (vgl. Marschner, 1957, S. 87) sowie „Die deutsche Turnkunst (vgl. Lennartz, 1972, S. 179). Daraus ableiten lassen sich Gymnastiksysteme wie das schwedische Gesundheitssystem von Pehr Henrik Ling, welches gezielte Trainings zur Verbesserung von Kraft, Beweglichkeit und Körperhaltung umfassten. Der moderne Fitness-Trend begann sich in den 1970er und 1980er Jahren zu entwickeln, woraus auch auch als die goldenen Jahre des Bodybuildings abzuleiten sind (vgl. Martschukat, 2019, S. 54). In dieser Zeit entstanden Fitnessstudios und -zentren, die verschiedene Trainingsgeräte und -programme anboten. Aerobic, Step-Aerobic und andere Gruppenkurse gewannen an Popularität. Seitdem hat sich das Spektrum der Fitnessaktivitäten erweitert, und es gibt eine Vielzahl von Trainingsformen und -trends wie Krafttraining, Ausdauertraining, funktionelles Training, HIIT (High-Intensity Interval Training), Pilates, Yoga und viele andere. Die moderne Körperkultur hat sich auch durch die zunehmende Sensibilisierung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden entwickelt. Heutzutage legen viele Menschen Wert auf einen gesunden Lebensstil, der regelmäßige körperliche Aktivität einschließt (vgl. Martschukat, 2019, S. 13). Es ist wichtig anzumerken, dass Fitness keine spezifische Sportart im traditionellen Sinne ist, sondern ein umfassendes Konzept, das verschiedene Aktivitäten und Trainingsmethoden umfasst, die darauf abzielen, die körperliche Leistung zu verbessern und ein gesundes Leben zu führen. Im schulischen Kontext spielt der Lernbereich Fitness eine entscheidende Rolle im Sportunterricht, da er den Schülern ermöglicht, ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und ein umfassendes Verständnis für die Bedeutung für ihre eigene Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu entwickeln (vgl. Lehrplan für Oberschulen Sachsen, 2019, S. 34). Im Folgenden sollen detailliert verschiedene Aspekte des Lernbereichs Fitness im Sportunterricht betrachtet werden, einschließlich der Ziele, Inhalte, Methoden und Bewertungskriterien. Der Lernbereich Fitness zielt darauf ab, die körperliche Fitness der Schüler zu verbessern. Dies umfasst Aspekte wie Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Durch gezieltes Training und regelmäßige körperliche Aktivität sollen die Schüler in der Lage sein, ihre Fitness zu steigern und ein gesundes, aktives Leben zu führen. Ein weiteres Ziel besteht darin, den Schülern ein Bewusstsein für die Bedeutung von regelmäßiger körperlicher Aktivität und gesunder Lebensweise zu vermitteln. Die SuS sollen verstehen, dass Fitness nicht nur für den Sport relevant ist, sondern auch für ihre allgemeine Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihre Leistungsfähigkeit in anderen Lebensbereichen. Die Inhalte des Lernbereichs Fitness können je nach Schulstufe, individuellen Fähigkeiten und dem verfügbaren Equipment variieren. Auf einige Möglichkeiten soll hierbei detaillierter eingegangen werden. Laufen, Radfahren, Schwimmen oder andere Ausdauersportarten sind bspw. effektive Methoden, um die kardiovaskuläre Fitness zu verbessern. Der Sportunterricht kann Ausdauerübungen wie Langstreckenläufe, Intervalltrainings oder Zirkeltraining mit verschiedenen Ausdauerstationen beinhalten. Neben der Ausbildung der Ausdauerfähigkeit bieten sich Übungen zur Stärkung der Muskeln im Lernbereich Fitness an. Liegestütze, Kniebeugen, Sit-ups, Gewichtheben und andere Kraftübungen können in den Unterricht integriert werden, um die Muskelausdauer und -stärke der Schüler zu verbessern (vgl. Martin, 2001, 174ff.). Einen weiteren Teilbereich nehmen Dehnübungen und das Beweglichkeitstraining ein, um die Flexibilität der Einzelnen zu erhöhen (vgl. Schwichtenberg, 2012, S. 111). Durch regelmäßiges Stretching und gezielte Beweglichkeitsübungen können die SuS ihre range of motion erweitern und Verletzungen langfristig vorbeugen (vgl. ebd.). Darüber hinaus ist das Training der Koordination ein weiterer wichtiger Aspekt des Lernbereichs Fitness. Übungen zur Verbesserung der HandAuge-Koordination, der Gleichgewichtsfähigkeit (vgl. Hartmann, 2011, 251-252) und der allgemeinen Körperkoordination können in den Unterricht integriert werden. Beispiele hierfür sind Jonglieren, Seilspringen, Balancieren auf Slacklines oder das Durchlaufen von Hindernisparcours. Um die SuS motivational bei Laune zu halten können auch regelmäßig verschiedenen Spiele in die Sportstunden integriert werden. Diese ermöglichen es den Schülern, ihre Fitness in einer spielerischen und motivierenden Umgebung zu verbessern. Mannschaftssportarten wieFußball, Basketball, Volleyball oder Floorball bieten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in einem Wettbe- werbskontext zu erproben und ihre Fitness auf spielerische Weise zu steigern. Gegenübergestellt sollen außerdem die Begriffe der Koordination und Kondition. Beide sind zentrale Konzepte im Bereich der Fitness und körperlichen Leistungsfähigkeit, die jedoch unterschiedliche Aspekte des körperlichen Trainings ansprechen. Während Koordination sich auf die Fähigkeit des Körpers bezieht, verschiedene Muskeln und Gliedmaßen zusammenarbeiten zu lassen, um Bewegungen präzise und effizient auszuführen, betrifft Kondition den allgemeinen körperlichen Zustand und die Fähigkeit des Körpers, körperliche Aktivitäten über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten. Hartmann beschreibt koordinative Fähigkeiten wie folgt: Koordinative Fähigkeiten sind eine Klasse motorischer Leistungsvoraussetzungen, die primär informationell determiniert, d. h. durch die Prozesse und Funktionen der Handlungssteuerung und -regulation, bedingt sind. (vgl. Hartmann, 2011, S. 245) Früher wurde im Sport hauptsächlich eine koordinative Fähigkeit, nämlich die sog. Gewandtheit, beachtet. Sie wurde allgemein als Fähigkeit, motorische Aufgaben schnell und zweckmäßig zu lösen definiert. Doch dieser universelle Begriff erwies sich aufgrund seiner Unbestimmtheit und mangelnden Differenzierung gegenüber den vielfältigen motorischen Anforderungen, insbesondere im Leistungssport, als unzureichend. Deshalb entstand die Notwendigkeit, mehrere koordinative Fähigkeiten zu unterscheiden. Blume (vgl. Blume, 1978, 29-36) und seine Forschergruppe entwickelten ein Konzept der sieben koordinativen Fähigkeiten, das stark durch die Anforderungen verschiedener Sportarten und Disziplinen geprägt ist und eine hohe praktische Relevanz aufweist. Zu diesen koordinativen Fähigkeiten gehören (vgl. Hartmann, 2011, S. 246): Orientierungsfähigkeit, Kopplungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit, Rhythmisierungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und Umstellungsfähigkeit. Im Gegensatz dazu bezieht sich die Kondition auf verschiedene Aspekte der körperlichen Leistungsfähigkeit, darunter Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Flexibilität. Eine gute Kondition ermöglicht es, körperliche Herausforderungen zu bewältigen, Belastungen standzuhalten und die Leistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten (Großer, 1994, S. 116). Insgesamt sind Koordination und Kondition beide wichtige Komponenten für eine optimale Fitness und körperliche Leistungsfähigkeit. Ein ausgewogenes Training sollte sowohl die Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten als auch der Kondition berücksichtigen, um eine umfassende Verbesserung der körperlichen Fähigkeiten zu erreichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fitnessaktivitäten in der Schule nicht nur zur Verbesserung der körperlichen Fitness beitragen, sondern auch zahlreiche weitere Vorteile für die Schüler bieten, darunter die Förderung der mentalen Gesundheit, die Entwicklung lebenslanger Fitnessgewohnheiten und die Stärkung sozialer Fähigkeiten. Diese Aktivitäten können somit einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und die langfristige Gesundheit der Schüler haben. 4. Didaktische Analyse und methodische Entscheidungen In dieser didaktischen Analyse des Lerninhalts und der Erläuterung der getroffenen methodischen Entscheidungen werden zuerst erneut die Richtlinien des Lehrplans hervorgehoben, die die Gestaltung des Lernbereichs betreffen. Anschließend werden die Überlegungen zu den didaktischen und methodischen Entscheidungen dargelegt, die bereits im Vorfeld zur Erreichung der Lernziele getroffen wurden. Die Erläuterungen werden in dieser Reihenfolge dargeboten, um den chronologischen Verlauf des Unterrichts abzubilden. Im Sächsischen Lehrplan des Faches Sport für Oberschulen ist der Lernbereich Fitness im Typ 2 für die Klassenstufe 5-10 angesiedelt und unterteilt sich in die Phase der Einführung (Klasse 5 – 6) und in die Phase der Weiterführung (Klasse 7 – 10). In Klassenstufe 7 findet der Sportunterricht an der Schule Höltystraße monoedukativ statt, wodurch die Klassenstruktur im Sportunterricht zusammenbleibt. Dadurch werden die Klassen in die jeweiligen biologischen Geschlechter unterteilt. Darüber hinaus werden im Normalfall die Parallelklassen gemeinsam unterrichtet, um eine ausreichende Gruppengröße zu gewährleisten. Daraus ergibt sich eine maximale Gruppengröße von 20 Schülern. Die geplante Unterrichtseinheit mit dem Unterrichtstitel „Fit und Stark – Gemeinsam in Bewegung ist insgesamt in drei Hauptphasen nach Hartmann/Minow/Senf (Vgl. Sport verstehen, Sport erleben, 2011, S139ff.) eingeteilt. Diese untergliedern sich in die Einleitung (Begrüßung, Erwärmung), den Hauptteil (Stationstraining) sowie den Schluss (Feedback). Auf Grund besonderer Umstände (siehe Kap. 1.1) findet der Unterricht zum Zeitpunkt des Unterrichtsbesuches im Schulgebäude statt. Deshalb ziehen sich die nach Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer um. Dies nimmt einen nicht unerheblichen Teil der Unterrichtszeit in Anspruch, da sich die geschlechtergetrennt umziehen müssen, wofür jedoch nur ein Raum zur Verfügung steht. Danach gehen die gemeinsam mit der Lehrkraft zum Mehrzweckraum. Die darauffolgende Einführung in die Unterrichtsstunde dient der pädagogischen und psychophysischen Vorbereitung (Vgl. Sport verstehen, Sport erleben, 2011, S. 139) und beginnt mit der freundlichen Begrüßung. Ein Ritual in diesem Kontext ist es, dass die Schüler zu Beginn der Stunde sich in der Organisationsform Halbkreis vor der Lehrperson versammeln, zur Ruhe kommen und die Lehrkraft die Klasse begrüßt. Bevor die Schüler aktiv werden, wird die Zielsetzung nahegelegt, um ein hohes Maß an Transparenz zu bieten. Darüber hinaus wird durch einen themenbezogenen Einstieg versucht, die Motivation und das Interesse der Schüler zu wecken. Anschließend startet eine allgemeine Erwärmung. Zum motivierenden Einstieg wird das Spiel „Schere, Stein, Papier mit Springen gespielt. Hierbei spielen vier Teams gegeneinander. Die Teams wurden von der Lehrkraft festgelegt. Es stehen sich immer zwei Teams gegenüber. Es trennt sie 10 Hütchen voneinander. Auf Kommando der Lehrkraft springen die sich gegenüberstehenden an den Hütchen entlang los (mit beiden Füßen gleichzeitig) und spielen, sobald sie sich begegnen „Schere, Stein, Papier gegeneinander. Der Gewinner der Partie darf weiter springen und der Verlierer muss wieder zurück zum eigenen Team. Sobald die Partie beendet ist, darf der aus dem Team, das verloren hat, losspringen. Hierbei ist Reaktion und Schnelligkeit gefragt, da der Gewinner der Partie früh abgefangen werden muss. Ein Punkt kann erzielt werden, wenn es eine Mannschaft schafft bis auf die andere Seite des gegnerischen Teams zu kommen. (Am letzten Hütchen muss man auch gewinnen) Gewonnen hat die Mannschaft die zuerst 3 Punkte ergattert. Ein perfektes Spiel, um das Herzkreislaufsystem zu stimulieren. Dieses Spiel wurde bereits in einige vergangenen Sportstunden zur Einleitung gewählt und bereitete den immer wieder sehr viel Freude, was daran fest gemacht wurde, dass sie gerne mehrere Runden spielen wollen auch in den Folgewochen stets nach diesem Spiel gefragt haben. Zur Überleitung zum Hauptteil wird der Unterricht mit einer kurzen Trinkpause unterbrochen. Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Hälfte der Unterrichtsstunde erreicht ist, wird die Pause aus organisatorischer Sicht, als am sinnvollsten an dieser Stelle betrachtet. Gleichermaßen soll den eine kurze Möglichkeit der Erholung gegeben werden, damit sie erwärmt, aber dennoch fit in die Phase des Hauptteiles starten können, um ihr volles Potential abrufen zu können. Zudem sollen die Stationen aufgebaut und präsentiert werden. Der Hauptteil der Unterrichteinheit steht vor allem im Fokus der Durchführung des Stationstrainings. Dieses wurde, wie in der Lernbereichsplanung aus Kapitel 1.3 ersichtlich wird, bereits durchgeführt. Darüber hinaus wurde der Aufbau auch durchgeführt. Zur Unterstützung der wird der Aufbauplan jedoch noch einmal im Klassenzimmer auf dem Beamer visualisiert. Die dazu benötigten Materialien wurden bereits am Anfang der Unterrichtseinheit gemeinsam aus dem nahegelegenen Geräteraum der Schule mit in den Sportraum genommen. Zusätzlich muss erwähnt werden, dass die Disziplin der in der Vergangenheit sehr schwankend war. Auffällige wurden bereits in Kapitel 1.2 besprochen. Um sich bei aufkommender Unruhe Gehör zu verschaffen, wird die Möglichkeit einer Pfeife genutzt. Durch diese Signalwirkung wissen die S, dass eine zu große Unruhe herrscht und der Unterricht unterbrochen wird. Nach dem erfolgreichen Aufbau sollen sich die an ihre jeweilige Station setzen, um zu signalisieren, dass sie bereit sind fortzufahren. Zur Steigerung der Motivation findet der Ablauf des Stationstrainings in Partnerarbeit statt (oder zu dritt), bei welchem sich die ihren Partner eigenständig wählen dürfen. Darüber hinaus wird zur Motivationssteigerung während des Stationstrainings Musik abgespielt. Jeder der erhielt am Anfang des Lernbereichs Fitness einen Wertungsbogen, auf welchem alle Übungen der Reihe nach eingetragen wurden. Über die Wochen zuvor konnten die die erreichten Werte eintragen, wodurch ein Prozess sichtbar wird. Dieser Wertungsbogen soll den außerdem die Möglichkeit geben, den Fitnesskreis zuhause fortzuführen. Da es um die Erziehung zum lebenslangen Sporttreiben geht soll hierbei die Grundlage geschaffen werden, über den Schulsport hinaus Freude an der Bewegung zu entwickeln. Nachdem ein kompletter Durchlauf geschafft wurde, gibt es noch einmal die Möglichkeit einer Trinkpause. Diese soll zu Erholung und Reflexion der Übungen dienen. Als zweiten Hauptteil findet ein weiterer Durchlauf der Stationen statt. Auf die dritte Phase der Unterrichtseinheit, dem Schluss, soll hierbei noch einmal besonderer Bedeutung beigemessen werden. Er ist zwar nicht freudbetont aber soll den noch einmal die Möglichkeit der Reflexion geben. Die versammeln wie zu Beginn der Stunde in einem Halbkreis vor der Lehrkraft. Zur weiteren Demokratisierung fordert die Lehrkraft ein kurzes Feedback von den SuS ein, indem ihnen themenbezogene Fragen zur Belastung und dem Nutzen der Sportstunde gestellt werden. Die positionieren sich kurz in verschiedenfarbigen Hütchen (rot – gelb – grün), je nach Grad der Zustimmung. Danach gibt die Lehrkraft ein allgemeines Feedback, gibt Ausblick auf den kommenden Lernbereich und schließt mit einer positiven Grundstimmung, welche die Gruppe in den restlichen Schultag entlässt. Planungsalternativen Neben dem Vergessen von Sportsachen, können Krankheitsfälle für eine Änderung der Gruppengröße sowie des Ablaufs sorgen. Sollten aus den genannten Gründen die Gesamtzahl der Schüler variieren, kann durch eine flexible Gestaltung der Gruppen auf die Änderungen reagiert werden. Hierbei sollte der Vorteil festgehalten werden, dass keine der geplanten Übungen eine feste Anzahl an Schülern benötigt. Schüler mit einer Sportbefreiung können Hilfestellungen an verschiedenen Stationen geben. 5. Verlaufsplanung Lernbereich: „Fitness Lernbereich Typ II Klassenstufen 7-10 in die „Phase der Weiterführung Thema der Stunde: „Fit und Stark – Gemeinsam in Bewegung Klasse: 7 a/b Jungs Zeit: 12:05-13:30 Grobziel: Die SuS verbessern ihre Reaktions- und Ausdauerfähigkeit durch das Erwärmungsspiel und festigen ihre individuelle Kondition durch das Anwenden abwechslungsreicher Übungen im Zirkeltraining. Feinziele: Die SuS entwickeln die Fähigkeit, die geleistete Belastung der Unterrichtseinheit zu bewerten und können diese per Feedbackmethode ausdrücken. Die SuS verbessern ihre Ausdauerleistung sowie ihr Körperbewusstsein, indem sie die vorgegebenen Übungen im Stationstraining ausführen. Die SuS kooperieren miteinander, während sie im Stationsbetrieb gemeinsam üben und sich bei der Durchführung gegenseitig unterstützen. Die SuS verstehen die Übungsformen und können diese mit Hilfe der Karten anwenden. Zeit Unterrichtsphase Unterrichtsinhalt Aktivität 12:05 12:15 (10min) 12:15 12:20 (5min) Umziehen im Klassenzimmer (Klassengetrennt) gemeinsamer Weg zum Geräteraum 12:20 12:27 (7min) Erwärmung 12:27 – 12:35 (8min) Stundengelenk 12:35 – 12:55 (20min) Hauptteil Begrüßung Einstieg Begrüßung Gruppe Kontrolle Anwesenheit Nennen Ablauf Stunde inklusive Stundenziel „Schere, Stein, Papier mit Springen, 4 Teams, bis 1 Team 3 Punkte hat Gewinner spielt gegeneinander bis 1 Team 2 Punkte hat Trinkpause und Aufbau der Stationen trinken und bauen dann die Stationen auf Stationen werden bewältigt. Eine Einheit an den Stationen geht 2x 1min - 40 sec Training und 20 sec Pause. Danach wechseln die die Station. Sozialformen Methoden/ Medien stehen im Halbkreis vor der L, gibt Ausblick auf die Stunde und kontrolliert die Sportkleidung so wie Anwesenheit stellt schon bekanntes Aufwärmspiel vor, Kinder werden von in 4 Gruppen aufgeteilt, spielen ein Aufwärmspiel LV Halbkreis Sportheft Stift Halbkreis, Gruppen Hütchen legt, während die SuS trinken die Nummern mit Stationskarten aus Die bauen mit Hilfe des Arbeitsblattes und den Stationskarten die Stationen auf und finden sich paarweise oder zu dritt an den Stationen wieder. teilt die Bewertungsbögen aus Die finden sich an ihrer Station ein. Entweder zu 2. Oder zu 3. werden die Stationen bearbeitet. die nicht teilnehmen können kümmern sich um die Zeit Stationstraining, PA Stationskarten, Matten, Hütchen Stationstraining, PA Musik, Beamer, Stationskarten, Matten, Hütchen, Es gibt 10 Stationen an denen trainiert wird. 12:55 – 12:58 (3min) Stundengelenk Trinkpause, Fragen und neu sortieren 12:58 – 13:18 (20min) Hauptteil II Stationen werden bewältigt. Eine Einheit an den Stationen geht 2x 1min - 40 sec Training und 20 sec Pause. Danach wird die Station gewechselt. 10 Stationen an denen trainiert werden muss. 13:18-13:25 (7min) Schluss Feedback von einholen Aussicht von auf die nächste Stunde Verabschiedung (Zeitwächter), verbessern indem sie sich an Stationen positionieren können trinken, andere oder die Lehrkraft Fragen, Ergebnisse nachtragen Die finden sich an ihrer Station ein. Entweder zu 2. Oder zu 3. werden die Stationen bearbeitet. die nicht teilnehmen können kümmern sich um die Zeit (Zeitwächter), verbessern indem sie sich an Stationen positionieren baut ein Reflexions Stühle, Seile EA, PA, Trinken, Stationstraining, PA Musik, Beamer, Stationskarten, Matten, Hütchen, Stühle, Seile Halbkreis Hütchen 6. Quellen- und Literaturverzeichnis Bauersfeld, K./ Schröter G. (2016): Grundlagen der Leichtathletik: Das Standardwerk für Ausbildung und Praxis. Achen: Meyer Meyer Verlag Blume, D.-D. (1978). Zu einigen wesentlichen theoretischen Grundpositionen für die Untersuchung der koordinativen Fähigkeiten. Theorie und Praxis der Körperkultur Großer, M. (1994), Training der konditionellen Fähigkeit. 2. Aufl. Schorndorf: Hofmann. Hartmann, C. Minow, H.-J., Senf, G. (2011). Sport verstehen – Sport erleben. Berlin: Lehmanns Media. Lennartz K. (1972), Bibliographie Geschichte der Leibesübungen. Band 2: Personen. Heft 2: GutsMuths und Jahn. Köln Marschner P. (1957), Gymnastik für die Jugend, Berlin Sportverlag Martin, D. (2001): Handbuch Trainingslehre. 3. Aufl. Schorndorf: Hofmann. Martschukat, J. (2019), Das Zeitalter der Fitness. Wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde, Frankfurt am Main, S. Fischer Schwichtenberg, M./ Jordan, A. (2012): Kräftigen und Dehnen: Muskelaufbau und funktion. Achen: Meyer Meyer Verlag Staatministerium für Kultus (2019), Lehrplan für Oberschulen Sachsen, Sport Wallechinsky, D. (2008): The complete book oft he olympics. Aurum Press 6.1 Online-Quellen Kompetenznetzwerk Sportunterricht, e.pdf (Zugriff: 20.10.2024) Google: (Zugriff: 25.10.2024) Schule Höltystraße, (Zugriff 20.11.2024) Spielefant: (Zugriff: 15.11.2024) Sportpaedagogik-Online (o.J.): (Zugriff: 19.10.2023) Sportunterricht: Aufwärmen im Sportunterricht. (Zugriff 22.11.2024) 6.2 Abkürzungsverzeichnis DaZ – Deutsch als Zweitsprache LB – Lernbereich LK – Lehrkraft LP – Lehrplan – Schülerin/Schüler SuS – Schülerinnen und Schüler 7. Anhang 7.1 7.2 Materialien Selbstständigkeitserklärung 7.1 Material Hallenplan 1. Liegestütz 2. Wall Sit 3. Kniebeuge 4. Dips 5. Plank 6. Sprungseil 7. Schneller Crunch 8. Ausfallschritt 9. Step Up 10. Mountain Climber Schule i.d. HöltystrasseFitness-7. Klasse (im Klassenzimmer) Name: Übung /Ergebnis Sport STÖ Klasse: Ergebnis Ergebnis II Ergebnis III Ergebnis VI Ergebnis Ergebnis VI 1. Liegestütze 2. Wall Sit 3. Kniebeuge 4. „Dips 5. Plank 6. Sprungseil 7. schneller Crunch 8. Ausfallschritte 9. „Step-ups 10. „Mountain Climber Ablauf: Ihr arbeitet paarweise oder zu dritt; Auf Station gibt es zwei Durchgänge, die im Paar abwechselnd bearbeitet werden; danach wechselt Ihr zur nächsten Station. Nr. 2 Nr. 5 sind statische Übungen, hier schreibt ihr die Sekunden auf die ihr durchgehalten habt. Nachdem alle Stationen bearbeitet wurden, gibt es eine zweite Runde. Bitte die Ergebnisse in die Tabelle eintragen, um Deinen Fortschritt zu dokumentieren. Quiz für Schüler ohne Sportsachen 7.2 Selbstständigkeitserklärung Ich versichere, dass ich die vorliegende ausführliche schriftliche Unterrichtsvorbereitung selbstständig verfasst und nur die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach von anderen Werken entnommen sind, wurden durch die Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht. Ort, Datum Unterschrift