Arbeitsblatt: Verbreitung der Samen

Material-Details

Dies ist eine Änderung!

Biologie

Fortpflanzung / Entwicklung

7. Schuljahr

2 Seiten

Statistik

58320

1460

8

08.04.2010

Autor/in

Kuster Adolf (Spitzname)

Land: Schweiz

Registriert vor 2006

Textauszüge aus dem Inhalt:

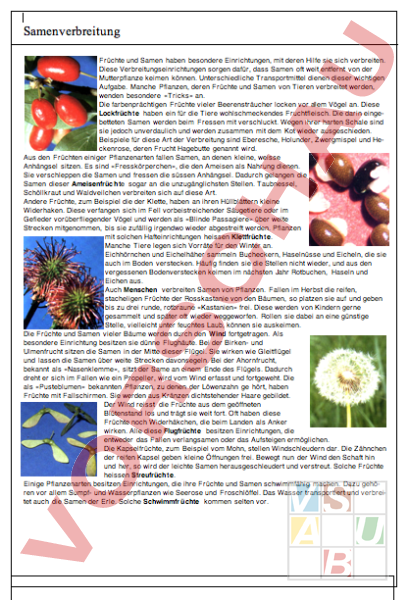

Samenverbreitung Früchte und Samen haben besondere Einrichtungen, mit deren Hilfe sie sich verbreiten. Diese Verbreitungseinrichtungen sorgen dafür, dass Samen oft weit entfernt von der Mutterpflanze keimen können. Unterschiedliche Transportmittel dienen dieser wichtigen Aufgabe. Manche Pflanzen, deren Früchte und Samen von Tieren verbreitet werden, wenden besondere «Tricks» an. Die farbenprächtigen Früchte vieler Beerensträucher locken vor allem Vögel an. Diese Lockfrüchte haben ein für die Tiere wohlschmeckendes Fruchtfleisch. Die darin eingebetteten Samen werden beim Fressen mit verschluckt. Wegen ihrer harten Schale sind sie jedoch unverdaulich und werden zusammen mit dem Kot wieder ausgeschieden. Beispiele für diese Art der Verbreitung sind Eberesche, Holunder, Zwergmispel und Heckenrose, deren Frucht Hagebutte genannt wird. Aus den Früchten einiger Pflanzenarten fallen Samen, an denen kleine, weisse Anhängsel sitzen. Es sind «Fresskörperchen», die den Ameisen als Nahrung dienen. Sie verschleppen die Samen und fressen die süssen Anhängsel. Dadurch gelangen die Samen dieser Ameisenfrüchte sogar an die unzugänglichsten Stellen. Taubnessel, Schöllkraut und Waldveilchen verbreiten sich auf diese Art. Andere Früchte, zum Beispiel die der Klette, haben an ihren Hüllblättern kleine Widerhaken. Diese verfangen sich im Fell vorbeistreichender Säugetiere oder im Gefieder vorüberfliegender Vögel und werden als «Blinde Passagiere» über weite Strecken mitgenommen, bis sie zufällig irgendwo wieder abgestreift werden. Pflanzen mit solchen Hafteinrichtungen heissen Klettfrüchte. Manche Tiere legen sich Vorräte für den Winter an. Eichhörnchen und Eichelhäher sammeln Bucheckern, Haselnüsse und Eicheln, die sie auch im Boden verstecken. Häufig finden sie die Stellen nicht wieder, und aus den vergessenen Bodenverstecken keimen im nächsten Jahr Rotbuchen, Haseln und Eichen aus. Auch Menschen verbreiten Samen von Pflanzen. Fallen im Herbst die reifen, stacheligen Früchte der Rosskastanie von den Bäumen, so platzen sie auf und geben bis zu drei runde, rotbraune «Kastanien» frei. Diese werden von Kindern gerne gesammelt und später oft wieder weggeworfen. Rollen sie dabei an eine günstige Stelle, vielleicht unter feuchtes Laub, können sie auskeimen. Die Früchte und Samen vieler Bäume werden durch den Wind fortgetragen. Als besondere Einrichtung besitzen sie dünne Flughäute. Bei der Birken- und Ulmenfrucht sitzen die Samen in der Mitte dieser Flügel. Sie wirken wie Gleitflügel und lassen die Samen über weite Strecken davonsegeln. Bei der Ahornfrucht, bekannt als «Nasenklemme», sitzt der Same an einem Ende des Flügels. Dadurch dreht er sich im Fallen wie ein Propeller, wird vom Wind erfasst und fortgeweht. Die als «Pusteblumen» bekannten Pflanzen, zu denen der Löwenzahn ge hört, haben Früchte mit Fallschirmen. Sie werden aus Kränzen dichtstehender Haare gebildet. Der Wind reisst die Früchte aus dem geöffneten Blütenstand los und trägt sie weit fort. Oft haben diese Früchte noch Widerhäkchen, die beim Landen als Anker wirken. Alle diese Flugfrüchte besitzen Einrichtungen, die entweder das Fallen verlangsamen oder das Aufsteigen ermöglichen. Die Kapselfrüchte, zum Beispiel vom Mohn, stellen Windschleudern dar. Die Zähnchen der reifen Kapsel geben kleine Öffnungen frei. Bewegt nun der Wind den Schaft hin und her, so wird der leichte Samen herausgeschleudert und verstreut. Solche Früchte heissen Streufrüchte. Einige Pflanzenarten besitzen Einrichtungen, die ihre Früchte und Samen schwimmfähig machen. Dazu gehören vor allem Sumpf- und Wasserpflanzen wie Seerose und Froschlöffel. Das Wasser transportiert und verbreitet auch die Samen der Erle. Solche Schwimmfrüchte kommen selten vor. Einige Pflanzenarten verbreiten sich ohne fremde Hilfe. Drückt man zum Beispiel die reife Frucht des Springkrautes leicht zwischen Daumen und Zeigefinger, so platzt sie auf und schleudert ihre Samen meterweit fort. Man bezeichnet sie als Schleuderfrüchte. Pflanzen können sich auch ungeschlechtlich vermehren. Zimmerpflanzen werden meistens durch Stecklinge vermehrt. Diese Vermehrung ohne Samen, die ungeschlechtliche Vermehrung, lässt sich ohne viel Mühe durchführen. Abgeschnittene Stengelteile, die 3 bis 5 Blätwenn man den Boden richtig feucht hält und dadurch das Verwelken dieses Stengelstecklings verhütet. Bei eingelagerten Kartoffeln entwickeln sich im Frühjahr weisse Triebe, die an ihrer Spitze bleiche Knospen und dicht über der Knolle einen Kranz feiner Würzelchen tragen. Sie wachsen aus Vertiefungen in der Schale, den «Augen» die demnach ruhende Knospen sind. An einem Ende der Knolle, der Krone, sind sie besonders zahlreich. Der Krone gegenüber sitzt der Nabel. Manchmal entdeckt man noch Reste des Nabelstranges, durch den die Knolle mit Nährstoffen versorgt wurde. Werden Knollen in die Erde gelegt, so entwickeln sich die oberirdischen Teile zu Stengeln und Blättern, dem Kartoffelkraut. Die Knolle ist also ein Teil des Sprosses. DieSaatkartoffel wird schlaff und runzlig; denn die junge Pflanze hat ihr die gespeicherten Nährstoffe zum Aufbau der Triebe entzogen. In der Erde bilden sich junge Knollen, die an weissen Strängen hängen. Diese Stränge sind unterirdische Ausläufer, deren Ende sich zu Knollen verdicken. Weil diese Ausläufer Teile des Sprosses sind, stellen die Knollen nichts anderes als verdickte Stengel oder Stengelknollen dar. Freigelegte und von der Sonne beschienene Ausläufer und deren Knollen werden nach kurzer Zeit grün. Dies beweist ausserdem, dass es sich um Stengel handelt. Damit sich viele unterirdische Ausläufer mit Knollen bilden, werden die unteren Sprossteile angehäufelt.